RICERCHE SUBACQUEE NEI FONDALI DEL MARE DI GELA

Redazione

di SikeliaNews dell’11

Febbraio 2017:

“Il mare di Gela continua a restituire preziosi

beni archeologici, storici e culturali, dopo

averli custoditi per 2.700 anni. Di fronte al

litorale di contrada Bulala, a est della città,

i sommozzatori del reparto operativo aeronavale

della Guardia di finanza di Palermo, in

collaborazione con la Sovrintendenza al mare,

hanno proceduto al recupero di due elmi corinzi,

un'ampolla massaliota (cioè dell'antica colonia

greca di Marsiglia, in Francia), un'anfora

arcaica e 47 lingotti di oricalco, il

leggendario "metallo di Atlantide" costituito da

una preziosa lega di rame e zinco. Altri 39

lingotti erano stati recuperati nel dicembre

2014, frutto di una scoperta unica nel suo

genere per l'intero Mediterraneo.”

L’enorme consistenza di reperti archeologici

presenti nei fondali del mare di Gela, a cui ha

dato un notevole contributo il sub locale Franco

Cassarino nel loro recupero, comporta un

interessamento primario da parte delle

istituzioni competenti, cosa che purtroppo non

avviene, soprattutto per mancanza di

finanziamenti regionali, ma anche perché non c’è

interesse della politica a tutti i livelli a

partire da quello locale. Ancora, purtroppo, non

si riesce a comprendere l’importanza che può

avere lo sfruttamento di questi “giacimenti

culturali” per il turismo e soprattutto come

volano per l’economia e l’occupazione giovanile

della città di Gela e del suo circondario.

Non è concepibile poi che la Regione rimanga

ancora sorda alla tematica del bene culturale,

di Gela in particolare; non si vuole capire che

potenziando l’attività archeologica di Gela ne

trarrebbero frutto la stessa città e la Sicilia

intera.

Comunque sia, con la presente si vuole dare un

contributo ribadendo un’ulteriore valorizzazione

non solo dei beni culturali terrestri, lo si fa

dal 1981, ma anche di quelli sommersi, il tutto

avvalendosi di strutture specialistiche e di

professionalità. C'è bisogno di un anello di

congiunzione del Comune di Gela con la

Soprintendenza del Mare, quella di Caltanissetta

e del Museo, per mettere in atto le attività

connesse all'archeologia subacquea.

L’azione dell’idea

dello

scrivente, si prefigge anche lo scopo della

ricerca e del recupero dei reperti bellici dello

sbarco americano a Gela del 1943; questa è

un’altra miniera di reperti di archeologia

militare ancora quasi del tutto inesplorata che

si riferisce a diverse tipologie d’imbarcazioni

affondate, materiale bellico vario,

equipaggiamenti e a diverse decine di aerei

americani Dakota C-47 abbattuti per fuoco amico,

che giacciono ancora sommersi e che, se

recuperati, darebbero una svolta alla

realizzazione del tanto agognato museo dello

sbarco a Gela.

Nell'area di Abuqir ,"ramo Canopico" del Nilo,

si trovava la città di Canopo (Thonis), che fu

il più importante centro commerciale egiziano

sul Mediterraneo prima della creazione di

Alessandria. In un periodo compreso fra il IV e

il II secolo a.C., l'acqua e la sabbia avevano

già inghiottito questo antico porto faraonico

del quale s'era persa l'ubicazione. Ma più tardi

ad Erakleion greca toccò la stessa inesorabile

sorte della più antica Thonis, ed attualmente si

trova anch'essa sommersa ad una profondità di

una decina metri nel mare della baia di Abuqir.

Nel 2000 con l’ausilio di moderne tecnologie,

incluse le onde magnetiche, è stata mappata

l’intera area sommersa, “Abbiamo una città

faraonica antica di 2500 anni, congelata nel

tempo” ha detto Franck Goddio, l’archeologo

francese che ha guidato un team internazionale

nella ricerca.

Ci chiediamo perché non si fa la stessa cosa per

i fondali di Gela? Non si può richiamare in vita

il compianto Prof. Sebastiano Tusa che già aveva

creato le condizioni per una mappatura del

fondale di Bulala nel mare di Gela. Anzi chi di

dovere perché non riprende quanto fatto prima

dal suo predecessore.

TRE

MUSEI DIFFUSI NELLA CITTA’ DI GELA? LA RISPOSTA

E’ SI’!!

QUELLI

DI ARCHEOLOGIA GRECA, ARCHEOLOGIA MILITARE

E

ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

Qualche decennio fa

chi scrive ebbe la “sfacciataggine” di proporre

a varie istituzioni, come la Soprintendenza e

l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali

(ovviamente anche per conoscenza al Comune di

Gela, in modo da essere interessato alla

proposta), di realizzare a Gela un Museo Diffuso

dal momento che erano in corso diversi scavi in

varie parti della città, scavi che il più delle

volte mettevano in luce diversi siti

archeologici con il ritrovamento di reperti che

sistematicamente venivano trasferiti al locale

Museo archeologico, senza nemmeno che lo stesso

sito in modo postumo venisse segnalato da un

qualsiasi cartello; ovviamente non esisteva

allora questa aspettativa perché lo scavo faceva

parte del lavoro di un “capo” archeologo e come

tale doveva servire allo stesso per

pubblicazioni, titoli, e quant’altro si sarebbe

potuto ricavare e quindi non a servizio della

comunità gelese. Figuriamoci!!

Anche in tempi

recenti fu ripetuta dallo scrivente la proposta

del Museo Diffuso, in particolare quando fu

realizzato uno scavo in via Genova a Capo

Soprano dove furono trovate due siti di

necropoli del V e del IV sec. a.C., ma niente da

fare. E così in via Cicerone e in altre zone più

o meno vicine scavate successe la stessa

situazione di indolenza e, perché no,

strafottenza nel recepire l’dea del Museo

Diffuso, idea importante perché prevedeva un

itinerario per le vie della città su diversi

siti dal punto di vista di un possibile rilancio

del turismo archeologico.

Andiamo adesso in

via Di Bartolo, una strada del Borgo, in una

vasta zona a nord del Vallone Pasqualello dove

in antico, a partire da Via Matteotti per

arrivare fino al cimitero e oltre, esistevano

(ed esistono ancora sotto le strade e le case)

necropoli a partire dal VII fino ad arrivare al

IV sec. a.C. Proprio

in via Di Bartolo Paolo Orsi, nei primi anni del

1900, scavando, scoprì qualcosa come 37

sepolture con una serie numerosa di reperti

archeologici che assieme a moltissimi altri (un

calcolo documentato dello scrivente ne arriva a

contare fino a 7.000 reperti integri), furono

trasferiti al Museo di Siracusa e mai più

restituiti anche perché, nè prima né dopo, non

fu mai richiesta la debita restituzione degli

stessi reperti.

Quindi, nella zona

del Borgo scavò, a partire da aprile-giugno del

1900 e fino al 1905, per ben 6 anni, Paolo Orsi

per poi andare fino all’attuale Cimitero

Monumentale. “…senza menar vanto dell’opera mia,

frutto di un dovere devotamente ed amorosamente

compiuto, ho ben la coscienza d’avere rivelato

agli studiosi uno dei focolari più ricchi e men

noti della Sicilia antica, sul quale la

letteratura archeologica era fin qui

completamente negativa.” Lo stesso Orsi

affermava che “…io penso, che tenuto conto delle

falde di terreno adiacenti, né da me esplorate,

il numero totale dei sepolcri del Borgo si possa

calcolare in 2.000 circa…”.

Comunque con questo

scritto, si vuole ulteriormente rendere

manifesta la proposta di ritornare a scavare

nelle vie del Borgo e oltre per realizzare su

ogni ritrovamento la stessa situazione prodotta

ultimamente in via Di Bartolo e ciò varrebbe per

le seguenti vie, sempre del Borgo; Via Bonanno,

via Buscemi, via Salerno, via Sammito (già via

Cubba), via Martorana, via F.lli Bandiera. Ma

non solo, anche per diversi ex predii (come il

predio Lauricella, a est del Cimitero

monumentale), il predio della necropoli La

Paglia (a sud della Villa comunale), ed ancora

quelli di Rosso-Russo, Catalano e Tascone,

Romano e Lo Bartolo, Jozza, Bentivegna, ecc.

In merito alla

denominazione della via Di Bartolo, non si

riesce a sapere nulla di essa, però, sulla base

di altre vie del Borgo data a nominativi di

militari deceduti eroicamente nella Prima Guerra

Mondiale, è probabile che si tratti di un

militare nostrano deceduto appunto in quella

Guerra.

Per il secondo

museo diffuso si coglie l’occasione per

contestualizzare un “Bunker Tour” da proporre

come itinerario turistico di Archeologia

Militare. Ma tutto ciò, purtroppo, è sconosciuto

a chi si dovrebbe interessare dell’aspetto

turistico della città, anche se ultimamente una

commissione consiliare si è interessata a questa

tematica dell’Archeologia Militare e di cui, in

mancanza di una risposta, ci si chiede come sia

andata a finire!!

L’itinerario

turistico di Archeologia Militare (quello di

Gela è il più consistente della Sicilia) si

potrebbe snodare sicuramente nel nostro

territorio dal momento che tra il 1941 e iI

1943, furono costruiti più di 200 fortinì di

diverso tipo che col passare degli anni si sono

ridotti a meno della metà; il loro numero fino

al 1987 era di 186 unità. Un sistema difensivo

costiero di Gela e d'intorni, che alla luce

delle opere rimaste, è riferibile essenzialmente

a quattro tipologie:

1)

Postazioni pluriarma delle casematte nella zona

Capo Soprano, a nord dell’ex ciminiera del

Liquirificio Marletta-Cellura;

2)

Postazioni circolari monoarma di capisaldi con

due tipologie, riscontrabili a Feudo Nobile,

Monte Zai e Apa sulla SP8 per Butera; Ponte

Olivo e CasteIIuccio; c.da Grotticel!e; Stazione

di Butera, Monte Falcone e Diga Comunelli; c.da

Poggio Tenna, a est delI'ex Aeroporto di Ponte

Olivo; c.da Priolo. Ed ancora diversi bunker

isolati: sulla SS.115 per Vittoria e Licata, SP8

per Butera, centro storico di Gela (Acropoli,

Carrubbazza, Mura Timoleontee, Punta Vigne,

Porto rifugio)

3)

Postazioni circolari cilindriche infossate:

Feudo Nobile e Castelluccio;

4)

Rifugi antischegge in c.da Dell’Oliva sulla

strada per Mazzarino.

Ci sarebbe un terzo

museo diffuso da realizzare, quello di

Archeologia Industriale, relativo ad alcuni

impianti petroliferi da tempo dismessi, ma

l’ENI, a cui si è rivolto lo scrivente per la

proposta, al di là di una cortese risposta

sembra …aver dimenticato!! E la Politica locale?

RESTITUIRE AL SANTUARIO

IL QUADRO BIZANTINO

DI MARIA SS. D’ALEMANNA, PATRONA DI GELA

Per quanto lo scrivente si sia interessato della

storia del Santuario di Gela, molte persone si

sono poste spesso delle domande e chiesto dei

chiarimenti sul culto religioso in questo

edificio, ritenuto particolarmente sacro dalla

popolazione gelese in quanto legato alla sua

Patrona Maria Ss. d’Alemanna. E, pertanto, sulla

base di diverse documentazioni, si è arrivati

alla conclusione (che è stata anche di altri

studiosi, antichi e moderni) che a Gela, a

partire dal 1200 (ma anche precedentemente in

epoca greca), sia esistito e tuttora esiste un

santuario, quello di Maria Ss. d’Alemanna al

Villaggio Aldisio, uno e uno solo fino ad oggi a

partire da quella lontana epoca trecentesca.

Addirittura rispetto ad altri santuari del tardo

medioevo il nostro, ha anche la prerogativa di

mantenere ancora intatto il punto (trasformato

in una botola) in cui nel 1476 fu trovata

l’icona della Madonna da un contadino che arava

la terra, fortunatamente sepolta lì per evitare

di essere distrutta dagli iconoclasti,

movimento contro l'uso e

il culto delle sacre immagini che fu provocato

dall'imperatore bizantino Leone III Isaurico.

E anche se nel dopoguerra il quadro della

Patrona è stato trasferito definitivamente in

chiesa Madre, trasferimento a dire dello

scrivente in modo illecito e peraltro si

oserebbe dire …blasfemo, i fedeli sanno che “la

Madonna è rimasta” nel posto dove fu ritrovata

la sua immagine dipinta. Addirittura dopo tutta

una serie di recenti vicissitudini, spesso

create volutamente chissà per quali reconditi

motivi a danno del Santuario, durate più di

mezzo secolo, lo stesso edificio dopo tante

lotte del comitato, appositamente creato, è

stato riaperto al culto nel 1985; tra l’altro

una cosa importante è che da allora si sta

riprendendo l’uso, per un’antichissima

tradizione, di prelevare dalla citata botola un

po’ di terriccio (come se fosse stato a contato

con l’icona della Madonna) e metterlo in un

sacchetto per portarselo a casa per una

spiritualità sacra di protezione in ogni

necessità.

L’illecita detenzione e la non restituzione del

quadro della Madonna d’Alemanna continuano

purtroppo fino ad oggi con il silenzio indolente

di chi dovrebbe decidere per la giusta

riconsegna, non fosse altro per avere il dovuto

rispetto religioso di un’antica tradizione che

vedeva il quadro della Vergine in pianta stabile

al Santuario; e da lì, come ci riferisce lo

storico terranovese Salvatore Damaggio Navarra

nella sua pubblicazione “Maria d’Alemanna in

Terranova” del 1915, trasportata dai contadini

nella “macchinetta” (ovvero la raggiera, un

antico supporto di legno dorato), era trasferita

in città in corteo solenne tre volte l’anno,

presenti il Governatore e i Magistrati in

eleganti carrozze, seguita da tutto il popolo e

in particolare da molte donne a piedi nudi che

avevano espresso un voto alla Madonna; in

particolare, in gennaio alla chiesa del Carmine,

in occasione dell’annuale ricorrenza dello

scampato pericolo dal terremoto dell’11 gennaio

del 1693; allora, come riportano le cronache

storiche, le scosse telluriche furono così

violente che distrussero molte città dell’Isola

specialmente nella sua parte orientale.

Terranova e i suoi abitanti non ebbero nessun

danno e ciò, tradizione popolare vuole, grazie

alla protezione della Vergine a cui la

popolazione terranovese in uno slancio corale di

fede si rivolse in preghiera. Ancora il popolo

ricorda i famosi versi coniati in quella

tremenda occasione:

“ALL’UNNICI ‘I JNNARU A VINTUN’URA

SI VITTI E NUN SI VITTI TERRANOVA;

SE UNN’ERA PPI’ MARIA, NOSTRA SIGNURA,

PETRI SU’ PETRI FURRA TERRANOVA”

Ma non fu

solo il Pitrè nel 1888 a scrivere del culto

della Madonna d’Alemanna, anche prima e dopo

dello stesso esistono dei riferimenti di antichi

scrittori come

Rocco Pirri nel 1644, di Antonio Mongitore nel

1721, di Vito Amico nel 1760, di Gioacchino Di

Marzo nel 1855, di Salvatore Damaggio Navarra

nel 1915, del reverendo Luigi Aliotta nel 1954 e

qualche anno fa anche dallo scrivente.

Le altre due volte l’icona bizantina della

Madonna era trasferita in chiesa Madre

rispettivamente nel mese di maggio (la

tradizione mariana legata a questo mese, risale

al XIII secolo ad opera del re spagnolo Alfonso

X il Saggio, re di Castiglia e di León), con una

solenne esposizione, e nell’ultima domenica di

agosto per dar corso ai festeggiamenti patronali

del successivo otto di settembre che sono stati

sempre grandiosi e religiosamente sentiti, anche

se da diversi anni sono state propinate alla

popolazione gelese diverse situazioni farlocche

e inventate, come ad esempio il ”Palio

dell’Alemanna”, che sotto certi aspetti assieme

ad armigeri, sbandieratori, arcieri e

quant’altro non appartenenti alla nostra

tradizione della festa si

è

dimostrato una

carnevalata.

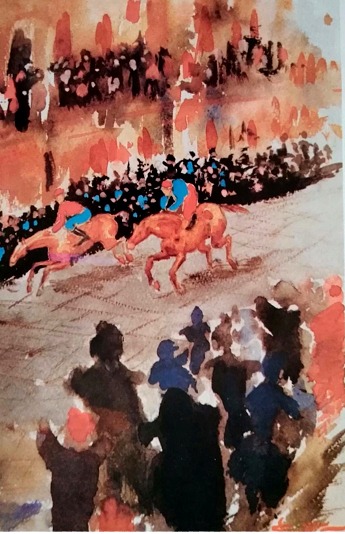

In realtà fino alla fine degli anni Cinquanta il

“Palio della Madonna”, quello vero, consisteva

in una gara di due cavalli con fantini, e

qualche volta anche senza, tutti addobbati con

divisa a colori sgargianti che partivano allo

sparo di un grosso petardo (un “corpu

di mascuni”) da Molino a Vento a est del

centro murato. Il percorso si snodava lungo

tutta l’arteria principale del Corso fino al

Camposanto, da lì, dopo l’esplosione di un altro

petardo, si invertiva la corsa per rifare lo

stesso percorso fino al traguardo che era posto

nei pressi della “chiazziteddra”

(piazzetta), all’incrocio tra il Corso e via

Porta Marina (oggi via Marconi). Durante la gara

i marciapiedi del Corso, dalla “chiazziteddra”

ai “Quattro

Canti” (oggi piazza Martiri della Libertà)

erano transennati con travi legno. Di queste

corse oggi, che lo scrivente sappia, non esiste

nessuna fotografia, ma per chi non ha mai

assistito può farsene un’idea osservando una

foto di un acquerello di Salvatore Solito qui

riportata.

I cavalli utilizzati per le corse provenivano in

genere dal Marocco ovvero dalla

Barberia,

un’antica denominazione di diverse regioni del

Nord-Africa, e per tale provenienza erano

chiamati “bàrberi”.

Ma oltre a questo tipo di cavalli ne esisteva un

altro, utilizzato anche per le gare durante i

giorni della festa; erano i cosiddetti “Giannetti”

o “Ginnetti”,

cavalli da corsa di razza spagnola piccoli e

snelli.

Ritornando al quadro della Madonna, dopo il suo

trasferimento temporaneo nelle suddette tre

date, l’icona rientrava nel Santuario e così da

ben quasi 500 anni, fino al 1945. In

particolare, nel capitolo LVI dell’opera di

Giuseppe Pitrè del 1888 sulle tradizioni

popolari in Sicilia, dal titolo “La festa di S.

Maria d’Alemanna in Terranova Sicula” a cura di

Aurelio Rigoli, si legge: “…s’innalza solitaria,

tra vasti e ubertosi campi d’intorno,

un’elegante chiesuola, sacra alla B.V. Maria

d’Alemanna, detta comunemente Manna. Si venera

quivi, da remotissimo tempo, una pregevole

immagine dell’Augusta Madre di Dio del medesimo

titolo, alla quale, siccome Patrona della Città,

si celebra ogni anno la festa il dì 8 settembre

con rito solenne…”. Ed ancora “…Questa Madonna,

già intesa “saccareddra”, cioè acquaiola, perchè

apportatrice di piogge, viene condotta in città

tre volte l’anno: in Gennaio alla chiesa del

Carmine per la festa del Crocifisso, e nella

parrocchia in Maggio e in Settembre, festa della

Natività di Maria…”.

Nel mese di maggio anticamente la festa durava

l’intero mese, ed i devoti a piedi scalzi si

recavano al santuario recitando il rosario e, ad

ogni gloriapatri, la giaculatoria:

“Beddra

‘n terra, beddra ‘n celu,

Beddra siti ‘n paradisu;

Beddru assai è lu vostri visu.

Pri ssu figghiu vostru ‘n brazza,

Conciditimi ‘na grazzia!

Cunciditimilla a mia,

Chi vi dicu ‘a vimmaria”.