La Sicilia

DISTRETTO GELESE

Gennaio 2021

ARGOMENTI

MONUMENTO A RE UMBERTO I

RICORDO DI ATTILIO GUGLIELMINO, IL FOTOGRAFO DI GELA

LA CARTOLINA DI OGGI

Si può

comprendere,

anche se in

misura ridotta,

che nel

dopoguerra gli

amministratori

gelesi su

indicazione

della Prefettura

di

Caltanissetta,

abbiano divelto

nel 1953 il

monumento alle

medaglie d'oro

Guccione e

Casciana che era

stato realizzato

durante il

regime ed

ubicato sul

marciapiede di

via Giacomo

Navarra Bresmes,

ad una decina di

metri dal

Municipio, di

fronte via Pisa.

Era in atto

allora la

defascistizzazione

e quindi

bisognava dare

un esempio del

nuovo corso

repubblicano,

anche se il meno

indicato e in

ritardo di otto

anni dalla fine

della guerra. E

ciò perchè nel

monumento vi

erano due fasci

littori che si

sarebbero potuti

togliere

lasciando il

resto, ma si

preferì “buttar

via l'acqua

sporca con il

bambino dentro”.

Però, non si

capisce che cosa

c'entrassero

questi due eroi

terranovesi del

monumento con il

fascismo, dal

momento che il

Guccione

(decorato di

medaglia d’oro)

immolò

eroicamente la

propria vita

durante la Prima

Guerra Mondiale,

mentre il

Casciana

paradossalmente

perse la vita a

Trieste nel 1921

per difendere un

gruppo di

persone

propriamente

dall’azione

degli squadristi

del nascente

regime. E’

scontato che

allora per

questione di

propaganda si

poteva fare

questo ed altro.

Adesso,

riferendoci alla

cartolina di

oggi, ritorniamo

indietro al 1953

quando

l’Amministrazione

comunale

stoltamente si

rese

responsabile

to court del

trasferìmento

del busto

marmoreo di re

Umberto I,

togliendolo

dalla piazza

omonima per

portarlo alla

Villa Garibaldi

e sostituendolo

con una statua

bronzea di una

donna con le sue

rotondità tutte

nude. Fatta

passare poi

arbitrariamente

come Cerere, una

divinità materna

della terra e

della fertilità,

per il semplice

fatto che

l’autore, il

bagherese

Sivestre Cuffaro,

avesse messo in

mano una spiga

di

triticum

turgidum,

ovvero di grano,

e peraltro senza

sapere a quale

città andasse a

finire la stessa

statua bronzea,

dal momento che

gli fu

commissionata

dalla Regione

siciliana di

allora. A parte

il fatto che la

dea

nell'iconografia

classica e

stata, ed è,

sempre

rappresentata

abbastanza

vestita, una

matrona severa e

maestosa, con

una corona di

spighe sul capo,

una fiaccola in

una mano e un

canestro ricolmo

di frutta

nell'altra. E

questa statua

bronzea

totalmente nuda

di Piazza

Umberto I è ben

lontana dal

possedere tali

caratteristiche

se non appunto

per la presenza

di una sola

spiga di grano

(sic). In realtà

esiste qualche

immagine di un

Cerere succinta,

come ad esempio

quella

affrescata da

Paolo Farinati,

nella Villa

Nichesola-Conforti

di Valpolicella

in provincia di

Verona, col

petto e la

pancia scoperti

ma con una

corona di spighe

sulla testa e

accanto un

canestro a forma

di cornucopia

colmo di frutta.

Attualmente

questa cartolina

d’epoca, oggi

alla nostra

attenzione, è

una delle più

animate di

Terranova di

Sicilia in

circolazione.

L’illustrazione

si riferisce

all’inaugurazione

del busto

marmoreo in

memoria di re

Umberto I,

avvenuta il 20

settembre del

1903, dopo tre

anni

dall'assassinio

del monarca.

Questo

monumento,

opera dello

scultore

palermitano

Antonio Ugo,

fu voluto

e elargito da

tutta la città e

rappresentò il

frutto di

nobilissimi

intendi verso

Casa Savoia, che

aveva fatto

l'Italia, e

l'intenso

sentimento

sabaudo che i

Terranovesi

nutrivano nel

loro cuore

memori di quel

Risorgimento

nazionale allora

così vicino

nello spazio e

nel tempo, una

consapevolezza

dì amor patrio

oggi purtroppo

abbastanza

desueta.

La cartolina,

che riporta sul

margine laterale

la didascalia

dell’antica

denominazione di

piazza

Duomo, è

conosciuta tra i

collezionisti

come quella

dello

“sfregiato”,

perché tra la

moltitudine

delle persone ne

compare una (in

primo piano a

sinistra tra

alcuni ragazzi)

che sembra avere

uno sfregio

sulla guancia

destra. Infine,

si notino l’uso

generalizzato di

cappelli sulla

testa delle

persone, ragazzi

compresi, e

sulla facciata

del Palazzo

Rosso, alle

spalle del

monumento, le

modanature

settecentesche

che furono

eliminate

probabilmente

verso la fine

degli anni Dieci

in concomitanza

dell’edificazione

di un altro

piano.

Nuccio Mulè

RICORDO DI

ATTILIO

GUGLIELMINO, IL

FOTOGRAFO DI

GELA

.jpg)

Il 5 gennaio di ventun anni fa moriva il comm. Attìlio Guglielmino, fotografo di Gela, che con le sue fotografie ha lasciato un patrimonio documentale d’inestimabile valore che abbraccia quasi un cinquantennio di manifestazioni, eventi, personaggi, monumenti e paesaggi di Gela. Con lui se n’è andato un personaggio vero, un uomo di qualità umane e integrità morali eccezionali, un caro ed affettuoso gentiluomo cui lo scrivente si può vantare di essergli stato amico.

Attilio Guglielmino è scomparso alla veneranda età di 90 anni di cui ben 85 trascorsi a Gela, infatti egli era originario della città di Modica dove nacque il 30 ottobre del 1910. Trasferitosi a Gela grazie al fatto che suo padre fu qui richiesto dalla scuola di musica della banda comunale, di cui fu poi vicedirettore, Guglielmino dopo aver compiuto gli studi superiori si appassionò all'arte della fotografia al punto tale da non continuarli più per mettere su, ancora giovanissimo, uno studio fotografico prima in via Giacomo Navarra Bresmes e poi definitivamente in via Ventura.

La sua abilità ed il senso artistico spiccato, certamente derivati dal padre che era non solo fotografo, ma anche valente pittore, lo portarono subito a riscuotere notevoli consensi da parte di moltissimi gelesi, i quali sempre più frequentemente lo chiamavano per fotografare qualsiasi avvenimento; non solo matrimoni, battesimi, feste danzanti e altro, ma a volte anche funerali.

La sua lunga attività di fotografo lo vide a contatto con ogni ceto sociale, dalla gente umile che, vestita a festa, andava a farsi una posa fotografica, alla gente aristocratica che spesso lo richiedeva fino a casa per foto di gruppo familiare. Guglielmino, uomo semplice e onesto, sempre di comportamento gentile e amabile, accontentava tutti al meglio ritraendoli con quella professionalità che oramai le era riconosciuta da tutta la città. Se fosse possibile riascoltare le sue parole su “come realizzare una fotografia” sicuramente si rimarrebbe affascinati della descrizione così come è successo allo scrivente quando tempo fa lo andò a trovare. Oggi le foto vengono stampate in meno si un'ora da una macchina, diceva, mentre prima era molto diverso; infatti, “…bisognava avere a disposizione una camera oscura, bisognava prepararsi lo sviluppo, un intruglio quasi di alchimia degli antichi farmacisti, sia per il negativo (che era una lastra di vetro emulsionata) che per il positivo, e poi ancora il fissaggio e infine la stampa che veniva sempre perfezionata dal magistrale ritocco di matita. Ma prima dello sviluppo bisognava farla la fotografia…” E, in quello stesso incontro, ancora altre disquisizioni sul tipo di macchina fotografica, sul tipo di pompetta per lo scatto e sulla posa che era la cosa più importante per fare un'ottima fotografia.

Dagli anni Trenta in poi si può affermare che la maggior parte delle immagini di Gela e dei sui abitanti hanno avuto la firma di Attilio Guglielmino. Ma non solo Gela e gelesi nel mirino della sua reflex, anche personaggi di livello altissimo quali Enrico Mattei e Benito Mussolini (venuto qui il 14 agosto del '37), fotografato tra l'altro quando ballava al lido Gela con la moglie del Prefetto e con donna Cesarina Morso. Guglielmino fu l'ultimo fotografo che ritrasse il Presidente dell'ENI, mentre stava per partire dal nostro aeroporto di Ponte Olivo per volare in quello di Catania, poche ore prima della sua tragica scomparsa nel cielo di Bascapè.

Nel marzo del 1948, per i meriti professionali acquisiti, Guglielmino ricevette dall'Ordine Capitolare della Stella e Croce d'Argento della Santa Sede la Commenda con il fregiarsi del titolo di Commendatore.

Guglielmino, inoltre, col passare degli anni era sempre più richiesto da enti privati e pubblici come fotografo professionista; così prestò il suo qualificato servizio per il Partito Fascista di Gela prima e per il Consorzio di Bonifica poi; sue sono tutte le fotografie dei lavori della Diga del Disueri sul fiume Gela; negli anni Cinquanta ricevette un incarico anche dall'Ufficio Tecnico Comunale; ancora più recentemente, siamo all'inizio degli anni Sessanta, richiesto dall'ing. Eugenio Semmola, diventò fotografo ufficiale dell'ANIC per fotografare da un elicottero tutti le fasi dei lavori del costruendo petrolchimico.

Nel dicembre del 1995 su proposta dello scrivente il Comune di Gela, il Mo.I.Ca. e l’Archeoclub d’Italia conferirono una targa ad Attilio Guglielmino come giusto riconoscimento del sua professionalità nel campo della fotografia e come l'espressione più bella e più sincera dei sentimenti di stima e di ringraziamento per quello che ha lasciato a noi e alle future generazioni. La targa così recitava:

AL COMM. ATTILIO GUGLIELMINO

IN SEGNO DI STIMA

E RICONOSCENZA

PER LA SUA FOTOGRAFIA

CHE TRAMANDA GELA

DEI TEMPI TRASCORSI

ALLA PIU' REMOTA POSTERITA'

COMUNE DI GELA MO.I.CA.

ARCHEOCLUB D'ITALIA

1° dicembre 1995

IL CIMITERO MONUMENTALE DI GELA

Dopo l’editto napoleonico di Saint Cloud del 1804, il divieto comunale di seppellimento nelle chiese e negli spazi adiacenti fu introdotto nel Regno delle Due Sicilie con le leggi borboniche 11 marzo 1817 e 12 dicembre 1828. L’art. 1, della prima legge, relativo alla costruzione dei camposanti, recitava: “Il seppellimento de’ cadaveri umani ... dovrà esser fatto per inumazione, ossia interrimento, non già per tumulazione, ossia dentro le sepolture”; insomma, la pratica più igienica da seguire affinché “le sue esalazioni non possano esser spinte verso l’abitato” doveva essere quella di seppellire i morti sotto terra nei camposanti, spazi appositi recintati e distanti dalle città, seppellimento che avrebbe favorito la decomposizione dei cadaveri diminuendo il rischio di epidemie.

L’applicazione a Gela (allora denominata Terranova) delle suddette leggi fu ritardata di quasi un trentennio e ciò probabilmente a causa dei moti rivoluzionari in Sicilia del 1820 ma forse anche per motivi economici del Comune. Comunque sia andata, in un verbale datato 1° settembre del 1844, riscontrabile in un carteggio di “Sanità” dell’Archivio storico comunale, si legge di una processione popolare con “autorità civili e religiose, che dalla chiesa Madre si avviano verso contrada Capo Soprano dove avverrà la benedizione del Camposanto”.

Dal carteggio di cui sopra si legge anche che fino al 1840 in diverse chiese di Terranova esistevano 54 sepolture, prima della loro chiusura, così ripartite: Chiesa Madre: n.13; Ch. S. Giovanni n.2; Ch. Rosario n.9; Ch. Santa Caterina n. 1; Ch. S. Antonio n.2; Ch. S. Nicola n.3; Ch. Santa Lucia n.1; Conservatorio delle orfane n.1; Ch. S. Francesco di Paola n.5; Ch. S. Francesco d’Assisi n. 17.

Adesso, grazie al risultato di una serie di ricerche effettuate su carteggi di patrie memorie del locale Archivio storico, lo scrivente è in grado di approntare una sintetica e inedita storia del Camposanto, oggi Cimitero Monumentale della città.

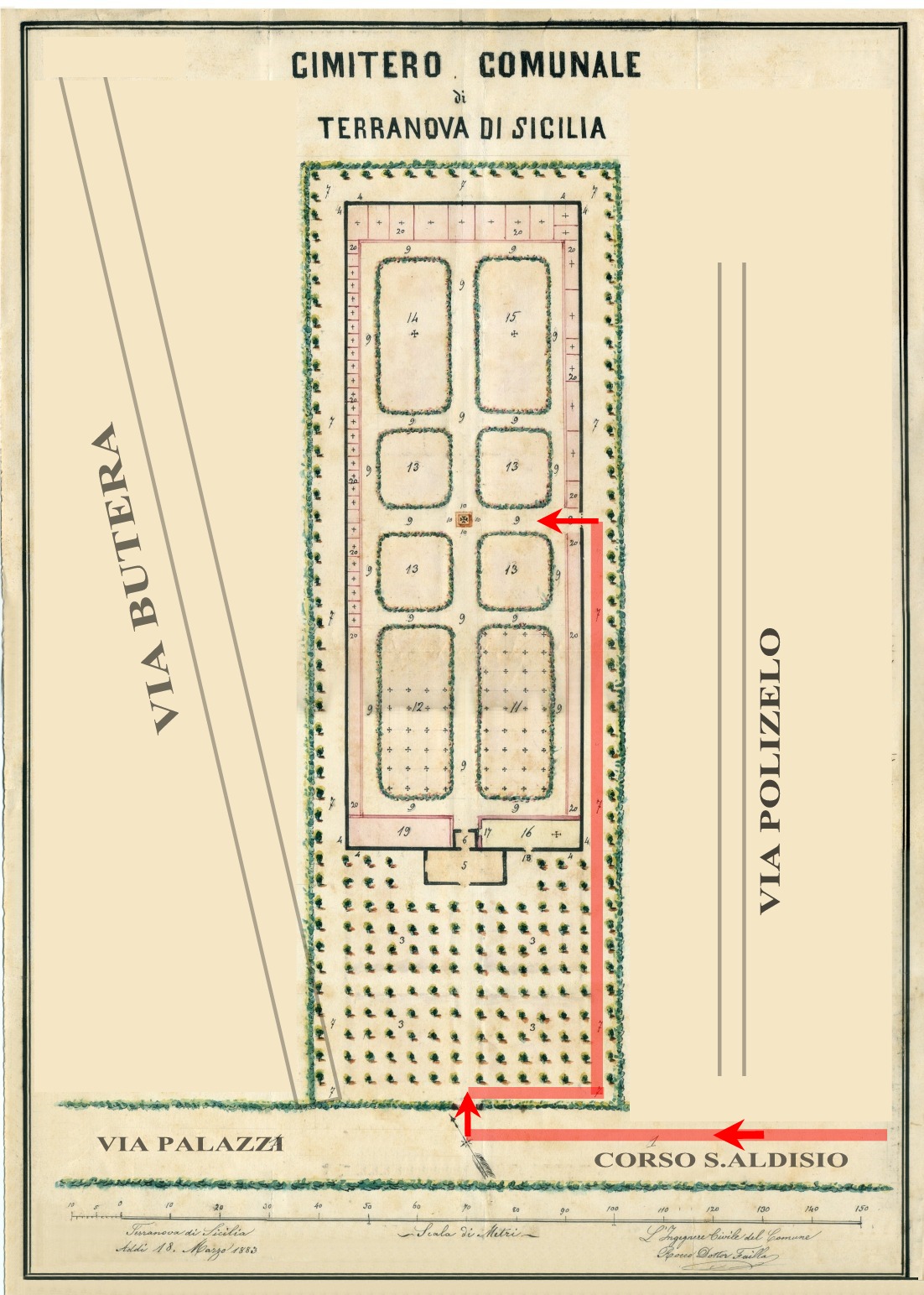

Il progetto (definito “Piano d’arte e perizia”) della costruzione del Camposanto a Terranova in contrada Capo Soprano fu redatto in data 9 febbraio 1840 dall’Arch. Emmanuele Di Bartolo, forse padre o fratello del famoso architetto Giuseppe, quest’ultimo autore nel 1844 della facciata della chiesa Madre. In origine il Camposanto (vedi piantina qui riprodotta), prima del suo ampliamento, era costituito da un rettangolo di 131 m. di lunghezza e 41,35 m. di larghezza, per una superficie di 5.416,85 mq., con “una reale di mq. 3.746,85 e una disponibile di mq. 1.670,00”. Il sistema maggiormente utilizzato per il contenimento dei cadaveri era quello a inumazione, ovvero il seppellimento del cadavere in una fossa scavata nella terra. Il Camposanto di Terranova aveva due ingressi, la cosiddetta “porta infelice” a est, da cui passavano i carri funebri per entrare nel cimitero, e l’altro a sud (prospiciente la carreggiabile Terranova-Licata diventata poi prolungamento del Corso principale), da cui si accedeva all’area cimiteriale.

Esternamente al muro perimetrale del cimitero, sui lati nord, est e ovest, vi erano dei filari di alberi e uno “spazio viabile di circonvallazione al Cimitero”, mentre sul lato sud era presente un “boschetto” che iniziava dalla chiesetta di S. Biagio, utilizzata come “vecchia sala di osservazione dei cadaveri” e finiva prospiciente la carreggiabile suddetta. Lo spazio interno del cimitero era costituito da 8 aiuole di diversa grandezza disposte simmetricamente su due file e separate da viali di accesso. Al centro del cimitero era presente una piazzola con una croce in pietra su un piedistallo.

L’incremento demografico a Terranova tra il 1830 e il 1880, che portò la popolazione da circa 10.000 a quasi 18.000 abitanti, comportò da parte dell’Amministrazione comunale di allora l’esigenza di ampliare il vecchio Camposanto per accogliere i morti che in particolare nel quinquennio 1878/1882 furono di 531 in media annua. Pertanto, nel 1883 si diede incarico agli ingegneri comunali Rocco Failla e Angelo Di Bartolo di redigere un progetto di ampliamento del Camposanto, progetto che, per quanto ci è dato sapere, fu firmato dal mentovato ingegnere Failla; Nereo Manetti, Regio Delegato Straordinario del Comune di Terranova, a proposito di tale ampliamento scriveva raccomandando agli ingegneri che “…si deve considerare questo non come casa nuova da farsi, ma come modificazione o completamento di cosa già fatta”.

Un primo progetto del Failla del 18 novembre 1873 sull’ampliamento a nord del vecchio cimitero a nord avrebbe comportato un aumento di superficie di 17.423,25 mq., da dividere in quattro sezioni su altrettanti terrazzamenti della larghezza di 92,45 m. (i terrazzamenti attuali della quattro sezioni). Un secondo progetto del Failla, in data 10 gennaio 1887, prevedeva anche l’ampliamento del cimitero verso est con un ingresso principale a sud prospiciente la carreggiabile Terranova-Licata (l’attuale viale principale con le cappelle gentilizie ai lati e il sacrario dei caduti in guerra in fondo). Tali progetti, però, in seguito alla scomparsa del Failla, furono in parte ripresi e modificati in data 5 settembre 1890 dal nuovo progettista Ing. Salvatore Buscemi. Alla fine, il 12 maggio 1893, i lavori del progetto definitivo furono concessi in appalto agli impresari Gaetano Turco e Giacomo Fargetta, per una spesa prevista di 45.000 lire, e iniziati il 19 maggio dello stesso anno. Il collaudo dell’opera fu stilato in data 12 settembre 1895 dall’Ing. Giuseppe Maria Ciofalo di Termini Imerese.

Due anni dopo, il 10 aprile 1897, la Commissione comunale di vigilanza del cimitero, in merito alla destinazione di una parte dello stesso a sezione monumentale, emise un regolamento per disciplinare la costruzione di cappelle gentilizie e ricordi marmorei, regolamento che negli ultimi cinquant’anni è stato eluso e calpestato con la complice e indolente tolleranza, se non dolosa, dell’istituzione comunale competente.

Prima dell’inizio dei lavori di ampliamento del cimitero monumentale originario, su diverse superfici di proprietà del provinciale agostiniano P. Giuseppe Tasconi contigue alla chiesetta di S. Biagio, furono edificati la Chiesetta di S. Nicola di Tolentino (aperta al culto il 10 ottobre 1880), il Colombaio cimiteriale “per le Figlie di Maria della Consolazione” e un convento, quest’ultimo oggi di proprietà comunale e sede della Biblioteca.

Recentemente, in merito alle estumulazioni paventate da questa amministrazione comunale per recuperare spazi disponibili per la tumulazione, non si riesce a capire perché le attuali aree di terreno delle quattro sezioni terrazzate del cimitero monumentale risultano da tempo inutilizzate per le inumazioni.

Nuccio Mulè

---------------------------------------------