STRADA

STATALE 115

La strada

statale 115 Sud Occidentale Sicula è una strada

statale italiana che collega le città di Trapani

e Siracusa passando per Agrigento, Gela e

Modica. La strada attraversa cinque province

della costa mediterranea della Sicilia: quelle

di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e

Siracusa; inoltre è parte integrante degli

itinerari europei E931, cioè una strada europea

il cui tragitto si trova completamente in

territorio italiano con il suo percorso che

corrisponde per un tratto alla Strada statale

115 Sud Occidentale Sicula, precisamente

quella che

collega

Mazara del Vallo

con

Gela

e che attraversa i centri principali di

Castelvetrano, Menfi, Sciacca, Ribera, Porto

Empedocle, Agrigento, Palma di Montechiaro e

Licata. Questa strada fa parte anche della E45,

una delle più lunghe strade europee che collega

la cittadina norvegese di Karesuando a Gela con

l’attraversamento di sette nazioni quali, oltre

la stessa Norvegia, Finlandia, Svezia,

Danimarca, Germania, Austria e Italia. E in

Italia tale E45 rappresenta un'importante

arteria che collega il Nord con il Sud d’Europa,

passando per la dorsale appenninica.

La strada statale

115, di circa 383 chilometri, è quindi la più

lunga dell'isola e si divide in due tronchi, da

Trapani a Porto Empedocle e da Agrigento a

Siracusa. La strada statale 115 venne istituita

nel 1928 con il seguente percorso: Trapani -

Marsala - Mazara - Castelvetrano - innesto con

la n. 118 presso Agrigento - Terranova (Gela) -

Modica - Spaccaforno - Siracusa.

La SS 115 nella

zona di Gela e ancor prima della sua istituzione

ha rappresentato il sistema viario che ha

consentito a migliaia di contadini di

raggiungere i campi agricoli delle maggiori

contrade del territorio. A partire dagli anni

Sessanta sulla stessa statale, in particolare

quella verso Licata, c’è stato un notevole

incremento del traffico veicolare dovuto al

raggiungimento delle zone balneari e

residenziali estive.

Nel 2006 l’ANAS

con l’innesto sulla SS 115 ha completato il

percorso della SS 626 Gela-Caltanissetta.

Dagli anni

Sessanta in poi, parte della SS115, quella

passante a nord della città, ha preso la

denominazione di Via Venezia; tale

denominazione, a quanto è dato sapere, è stata

scelta dalla commissione di toponomastica perché

nei periodo di pioggia intensa sistematicamente

si allaga. E c’è da crederci anche perché,

sempre tale istituzione, tempo fa denominò le

vie della frazione di Manfria con i toponimi di

piante utilizzando …un manuale di botanica.

A proposito della

SS115 un’ultima notizia, quella che esiste

ancora a Gela un pietra miliare all’angolo del

marciapiede ad ovest del Convitto Pignatelli con

la scritta “A.A.S.S. STRADA STATALE 115” (ovvero

Azienda Autonoma Statale Strade), istituita nel

1928 quando ancora le strade statali passavano

all’interno delle città.

%20STRADA%20STATALE%20N.%20115%20(1).jpg)

LA RIVOLTA CONTRO I BORBONI

RAFFORZO’ L’ARISTOCRAZIA

Giuseppe Navarra

Nel 1898 nella città di Palermo si svolsero i festeggiamenti per la ricorrenza del 50° anniversario dei Moti Siciliani, avvenuti nel gennaio 1848 contro l'oppressore borbonico. In quel mese proprio a Palermo era scoppiato il primo tra i tanti moti del Quarantotto, primo non solo fra i moti italiani, ma anche fra quelli europei. Fu proprio Palermo che, dopo il fallimento dell'insurrezione messinese del 1° settembre del 1847, assunse funzione guida nella Sicilia contro la dominazione borbonica.

Il movimento insurrezionale, diretto agli inizi da Giuseppe La Masa e Rosolino Pilo, ed in seguito da un comitato generale presieduto da Ruggero Settimo, sconfisse il 24 gennaio le truppe napoletane di Ferdinando II, re del Regno delle Due Sicilie, le quali dopo quattro giorni di resistenza furono costrette ad evacuare la città.

Anche a Gela, il 28 gennaio dello stesso anno, una guarnigione militare borbonica veniva sgominata dalla folla capitanata dal Cav. Giacomo Navarra Navarra, reduce dal capoluogo dove aveva partecipato all'insurrezione.

Intanto, a Palermo il 2 febbraio seguente fu formato un governo provvisorio siciliano e il 28 marzo, dopo il ritiro dall'Isola dei Borboni, si costituì il Parlamento Siciliano, di cui fecero parte come deputati il terranovese Cav. Giacomo Navarra Navarra, in qualità di rappresentante del Comune, e i due concittadini Giuseppe Di Menza Vella e Tommaso Corvisieri in qualità di rappresentanti distrettuali. Altro deputato della zona fu Tommaso Masaracchio di Niscemi, il quale si era distinto durante le giornate della rivoluzione a Palermo contro l'esercito borbonico. Il Parlamento, dichiarata decaduta la dinastia borbonica, il 13 aprile 1848 conferì a Ruggero Settimo la reggenza dell'Isola in qualità di Presidente del Regno. Durante questo periodo, nei vari comuni dell'Isola si costituì la Guardia Nazionale, chiamata anche guardia civica, sull'esempio di quella già importata in Sicilia dai Francesi nel 1796: un corpo armato di cittadini reclutato all'interno dei comuni dell'Isola per mantenere l'ordine pubblico e difendere la pubblica libertà.

Anche a Gela prese vita, a partire dal 17 marzo del 1848, un corpo armato di cittadini composto da un battaglione di sei compagnie, ognuna delle quali era costituita da centonove militi, otto caporali, un foriero, quattro sergenti maggiore, un sergente e quattro graduati: un alfiere, un primo tenente, un secondo tenente e un capitano. Il battaglione era comandato da un Maggiore e da un Aiutante Maggiore. Le ultime due cariche a Terranova erano rivestite, rispettivamente, dal marchese di Torreforte Francesco Mallia e dal Cav. Giacomo Navarra Navarra. Affiancava questo corpo armato un Comitato di Difesa e Sicurezza pubblica. La situazione sociale a Gela grazie alle dette istituzioni si normalizzò, così, il 18 luglio, il Consiglio Civico, con a capo il presidente Carlo Navarra lacona (Primo cittadino), riprese la normale attività amministrativa.

Mentre nel Parlamento Siciliano si insediarono uomini provenienti dall'aristocrazia ma che comunque avevano partecipato da protagonisti ai Moti Siciliani, viceversa, la stragrande maggioranza degli altri aristocratici dell'Isola si pose a capo della Guardia Nazionale, dei comitati di difesa e delle civiche amministrazioni. Questa schiera di aristocratici era la stessa che prima aveva affiancato i Borboni, salvaguardando i propri interessi e privilegi a danno delle classi meno abbienti che soltanto con la fine del dominio borbonico avrebbero potuto aspirare ad una democratizzazione della vita pubblica, alla giustizia sociale e alla perequazione economica. Per questi aristocratici, neoconvertiti alla causa della rivoluzione, l'allontanamento dei Borboni assunse un'importanza particolare; non tanto perché la Sicilia diventò indipendente dal resto della Penisola ma perché, nella transazione di governo, poterono aspirare al consolidamento del loro dominio sociale ed economico. Infatti, se sotto i Borboni erano riusciti a salvaguardare la posizione elitaria, liberati dal controllo regio, pensarono di consolidare il loro stato di privilegiati.

Il nuovo Stato così nacque su basi ibride, per cui, già nel 1849 le profonde divergenze tra le masse popolari e i baroni si acuirono al punto tale da spaccare il fronte dell'unità rivoluzionaria, per cui, l'esercito isolano, nel maggio dello stesso anno, subì una dura sconfitta ad opera delle forze borboniche che rientrarono nell'Isola comandate dal Gen. Carlo Filangieri, principe di Satriano. Il 15 maggio i liberali a Palermo furono sanguinosamente decimati dalle truppe borboniche di Ferdinando II che di lì a pochi giorni, si rimpadronì di nuovo di tutta la Sicilia, instaurando un regime di polizia. Anche Gela, che nell'aprile del 1849 corse il rischio d'essere bombardata dalle navi del Filangieri, fortunatamente evitò il pericolo grazie all'azione di mediazione portata avanti dal concittadino Conte Angelo Panebianco.

I capi della rivolta pur perseguiti dal regime borbonico appena restauratosi, con l'azione mediatrice della diplomazia inglese, ebbero la possibilità di salvarsi; infatti 43 di loro, tra i più compromessi, pur di non sottostare nuovamente ai Borboni, preferirono espatriare dall'Isola prendendo la via dell'esilio a Malta. Tra gli esuli vi furono anche sei cittadini gelesi: Giuseppe Navarra, Giacomo Navarra Navarra, Gaetano Navarra Bivona e i tre fratelli Cammarata Scovazzo: Carmelo, Francesco e Lorenzo. I primi tre non ritornarono mai più a Terranova, nè in vita nè in morte. Il nostro Comune, tempo dopo, a ricordo di questi patrioti, murò una lapide nel vestibolo del vecchio Municipio. Questa lapide, con i nomi dei patrioti del 1848, assieme ad altre, andarono perdute per sempre (sic), verso il 1950, durante i lavori per la costruzione del nuovo municipio.

Francesco Camerata Scovazzo

CARTOLINA DI OGGI

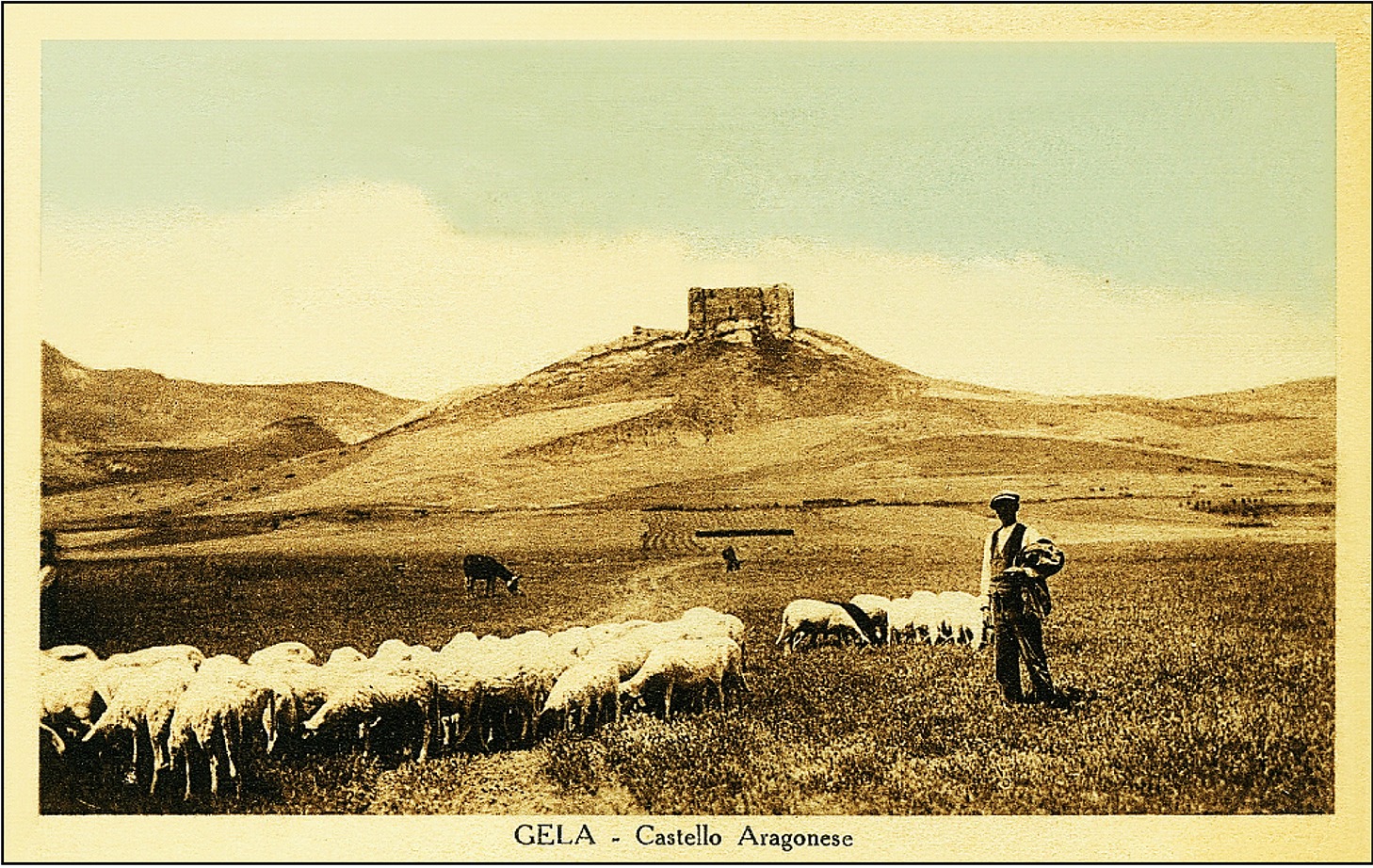

Scena agreste con lo sfondo del Castelluccio

La cartolina degli

anni Trenta ci presenta il fortilizio del XIII

secolo,

denominato “Castelluccio”,

in contrada Cucinella Spadaro, distante 7

chilometri da Gela, inserito in

una scena agreste composta da una mandria di

pecore al pascolo sulla pianura e da un pastore

con lo sfondo dello stesso fortilizio in cui sul

lato destro s’intravvede un crollo della sua

parete.

Di pianta rettangolare

(lunghezza 30 m., altezza 12 m. e larghezza 11

m.) e a cielo aperto, il Castelluccio è

costituito da un pianoterra, da alcune finestre

e dai resti di un piano superiore forse mai

realizzato; l’interno era diviso da cinque archi

ogivali finalizzati a sostenere il soffitto; la

torre di ovest, usata al suo interno come

cisterna di acqua piovana, ne difendeva

l’ingresso.

Dopo diverse

vicissitudini, nella prima metà del XV secolo il

Castelluccio divenne residenza di un alto

funzionario governativo. Nel seconda metà del XV

secolo l’edificio fu abbandonato dopo un

incendio. Nei primi decenni del XVI secolo, il

Castelluccio fu sottoposto ad un consolidamento

che però fu improvvisamente interrotto, se ne

sconosce la causa, e mai più ripreso.

Nel restauro del

Castelluccio operato dalla Soprintendenza ai

BB.CC.AA. di Caltanissetta oltre alla

ricostruzione della parte di parete crollata,

a partire dal 1987

e fino al 1996

sono stati

effettuati degli scavi archeologici che hanno

evidenziato diverse fasi di vita. Il

Castelluccio, fu

aperto alla pubblica fruizione il 4 agosto del

1997; però, da quasi due decenni risulta

totalmente abbandonato dall’istituzione, in

preda al più feroce vandalismo e che ha visto

anche il furto di un pesante cancello oltre alla

devastazione totale della zona riservata agli

uffici.

Si parla da sempre

di un tunnel, addirittura percorribile da

cavalli, che dal Castelluccio arriva fino a

Gela, nel luogo degli ex Granai del Palazzo

Ducale, a ridosso dell’attuale grattacielo posto

all’angolo tra il Corso e Piazza Calvario;

certamente se fosse stato realizzato questo

tunnel di 7 km., data la sua complessità nel

realizzarlo, non sarebbe passato inosservato

alle cronache storiche di Gela. Ma non solo di

questo tunnel, si parla anche di altri che

collegano alcune chiese con dei palazzi nel

centro storico murato. Sono tutte fandonie.

Infatti, quando si è scavato per la posa di

condotte o per altri motivi sono state

evidenziate sempre vecchie fognature che hanno

dato origine a tali dicerie.

Sul retro della

cartolina, affrancata con un francobollo di 20

cent della serie “I BIMBI D’ITALIA SI CHIAMAN

BALILLA”, si leggono “Edit. Ditta Eugenio

Costa-Gela”, “Stab. Dalle Nogare e

Armetti-Milano”, “RIPR. VIET. - R.D.L. 7-X-1925

- N. 1960” e il testo del messaggio destinato al

“Dott. Guido Mangano, Via Siracusa 11, Palermo”

che recita: “A Lei ed alla sua … Signora,

distinti ossequi. Amalia Morso Elvira Morso -

Gela 9.11.32”.