ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI GELA

L’archivio

comunale, importante componente della struttura

amministrativa locale, è costituito da una

raccolta d’atti e registri prodotta negli anni

dall’Amministrazione Comunale relativa

all’attività svolta per il raggiungimento dei

propri fini istituzionali e successivamente

conservata per scopi amministrativi o giuridici

o come fonte documentaria per gli studi storici.

Gli atti

amministrativi soggetti a frequente

consultazione e quindi relativi a pratiche che

ancora richiedono provvedimenti, sono conservati

nell’Archivio corrente,

mentre quelli che riguardano affari già conclusi

e quindi di consultazione più rara, sono

conservati nell’Archivio

di deposito;

invece spetta all’Archivio

generale

raccogliere e custodire tutti i documenti

relativi ad affari esauriti da oltre quaranta

anni. In definitiva l’archivio corrente e

l’archivio di deposito sono archivi

amministrativi, mentre l’archivio generale

rappresenta l’Archivio

storico del Comune,

ovvero una testimonianza preziosa della vita di

una comunità, dove gli atti trovano una

definitiva sistemazione e rimangono a perpetuare

nel tempo memorie della passata attività

dell’amministrazione comunale.

Nel temporaneo

trasferimento di tutti gli uffici del Comune al

Convitto Pignatelli, durante la costruzione del

nuovo Palazzo di Città alla fine degli anni

Quaranta, non tutti gli atti dell’archivio vi

furono trasportati; infatti, buona parte di

essi, fu portata nei locali dell’ex Lazzaretto

(già Convento dei PP. Agostiniani, oggi sede

della Biblioteca Comunale), dove fu accatasta in

una stanza e lì rimase, sicuramente dimenticata

per indolenza, anche dopo il rientro degli

uffici comunali nel nuovo edificio. Siamo agli

inizi degli anni Cinquanta.

Ma anche quella

parte d’atti dell’archivio che rientrò nel nuovo

Municipio non fu tutta depositata nell’archivio

di deposito che oggi è ubicato in uno stanzone a

pianterreno sotto la torre dello stesso

Municipio con ingresso in Viale Mediterraneo;

infatti, i faldoni contenenti le carpette con

gli atti più vecchi furono accatastati alla meno

peggio in uno stanzone al secondo piano

prospiciente la scala secondaria di accesso al

Municipio di Viale Mediterraneo; lo stanzone

angusto e con una sola finestra che si affaccia

sul cortile della ex Pretura, era utilizzata,

però, anche come deposito di diverso materiale,

persino oggetti di sequestri effettuati dai

Vigili Urbani.

Intanto verso la fine del 1983 essendo stati

appaltati i lavori per la ristrutturazione

dell’ex Lazzaretto si dovettero sgomberarne i

locali; così gli atti, contenuti in sacchi di

canapa, depositati trent’anni prima, furono

prelevati e, coperti da un precario telone di

plastica, accatastati come se fossero stati

sacchi di spazzatura sul piazzale dietro la

chiesetta di San Biagio, all’ingresso del

contiguo cimitero con il risultato che, in

seguito ad un acquazzone, buona parte di essi

andò in rovina; quel che rimase di salvabile

dell’antico archivio fu trasferito, purtroppo

ancora umidiccio, nei locali Iannizzotto,

ubicati sulla statale 115 per Vittoria, di

proprietà del Comune.

Anche qui tale materiale non ebbe sorte migliore

del precedente; infatti, fu malamente depositato

e chiuso in uno stanzone adibito tempo prima a

cella frigorifera e quindi senza nessuna

areazione.

Nel seconda metà

del 1985 la stanza a secondo piano del

Municipio, che conteneva quella parte più antica

dell’archivio storico, fu svuotata per essere

adibita ad altra funzione; tutti i faldoni così

furono prelevati, messi in grossi sacchi neri di

plastica utilizzati per la spazzatura e

temporaneamente trasferiti in una stanza a piano

terra a lato della torre del Municipio con

ingresso dal Viale Mediterraneo, in attesa di

essere destinati al macero, cosa che non avvenne

per interessamento dello scrivente, avvisato in

tempo dall’impiegato comunale Sig. Fino Raniolo,

allora responsabile dell’Ufficio Protocollo.

Successivamente,

nel marzo del 1986, allo scrivente, da parte

dell’allora assessore

Tommaso Camilleri, fu

dato l’incarico di reperire tutto il materiale

d’archivio della suddetta stanza e trasferirlo

nei riattati locali a pianterreno dell’ex

lazzaretto del convento agostiniano, che da lì a

qualche anno sarebbe diventato sede della

Biblioteca Comunale, dove, dopo una radicale

bonifica, il materiale cartaceo subì una prima

temporanea catalogazione.

Nel 1988, da parte

dell’Amministrazione comunale fu affidato allo

scrivente il compito di riordinare, catalogare

ed inventariare gli atti dell’archivio. Il

lavoro dell’Archivio Storico, effettuato su

direttiva e supervisione dell’allora Direttore

dell’Archivio di Stato di Caltanissetta Dott.

Claudio Torrisi, nonché col beneplacito della

Soprintendenza ai Beni archivistici di Palermo,

fu consegnato il 22 settembre 1994; inoltre, per

tale lavoro

fu prezioso l’aiuto del

personale della Biblioteca, in particolare dei

funzionari Rag. Vincenzo Tranchina caposezione,

Sig.a Salvina Blanco, Sig.a Maria Di Bartolo e

di quello ausiliario con i Sigg. Michele Gammino,

Benito Faraci e Augusto Tignino.

Alla relazione di tale consegna furono allegati

due indici relativi a 628 carpette; uno

realizzato sulla base del numero di corda ad uso

del personale, l’altro costituito sulla base

degli estremi cronologici, che vanno dall’Unità

d’Italia (ma anche prima) fino agli anni

Cinquanta, ad uso dell’utente; sono state

consegnate anche 628 schede di consultazione,

corrispondenti al numero delle carpette,

contenenti riferimenti analitici sul contenuto

delle stesse.

Le 628 carpette,

infine, si riferiscono pure a diversi registri

decurionali, dal 1820 al 1873 contenuti in tre

carpette, e 13 fascicoli d’Atti Giurati dal 1582

al 1595 conservati in due carpette; queste

cinque carpette sono state contrassegnate con le

lettere dell’alfabeto. Il testo, di difficile

grafia contenuto negli atti cinquecenteschi, è

per la maggior parte scritto in latino, anche se

non mancano diversi fogli scritti in antico

vernacolo, e si riferisce ad atti di donazione e

successione ma anche a direttive degli stessi

Giurati.

Qualche decennio

fa l’archivio storico è stato arricchito di

altre 130 carpette di atti del periodo fascista,

ancora non completamente catalogati, prelevate

dall’archivio di deposito del Municipio dove

ancora ne esistono qualche centinaio.

Un altro corposo

archivio corrente del Comune di Gela, di cui non

si danno notizie perché non ancora attenzionato

dallo scrivente, si trova nei locali comunali di

via Marsala nel Settore 4 - Urbanistica e

Patrimonio.

Anche se

l’archivio storico del Comune di Gela ha subito

negli anni un consistente depauperamento, sia

per alcuni fatali incendi (uno dei primi di cui

si ha notizia fu quello del 6 dicembre 1864),

sia per l’incuria di dirigenti e amministratori,

non si nasconde la viva soddisfazione dello

scrivente nell’aver promosso e contribuito in

modo determinante a salvare due secoli di storia

recente della vita della nostra città che

diversamente sarebbero andati perduti perché

…indolentemente e ignorantemente già destinati

al macero.

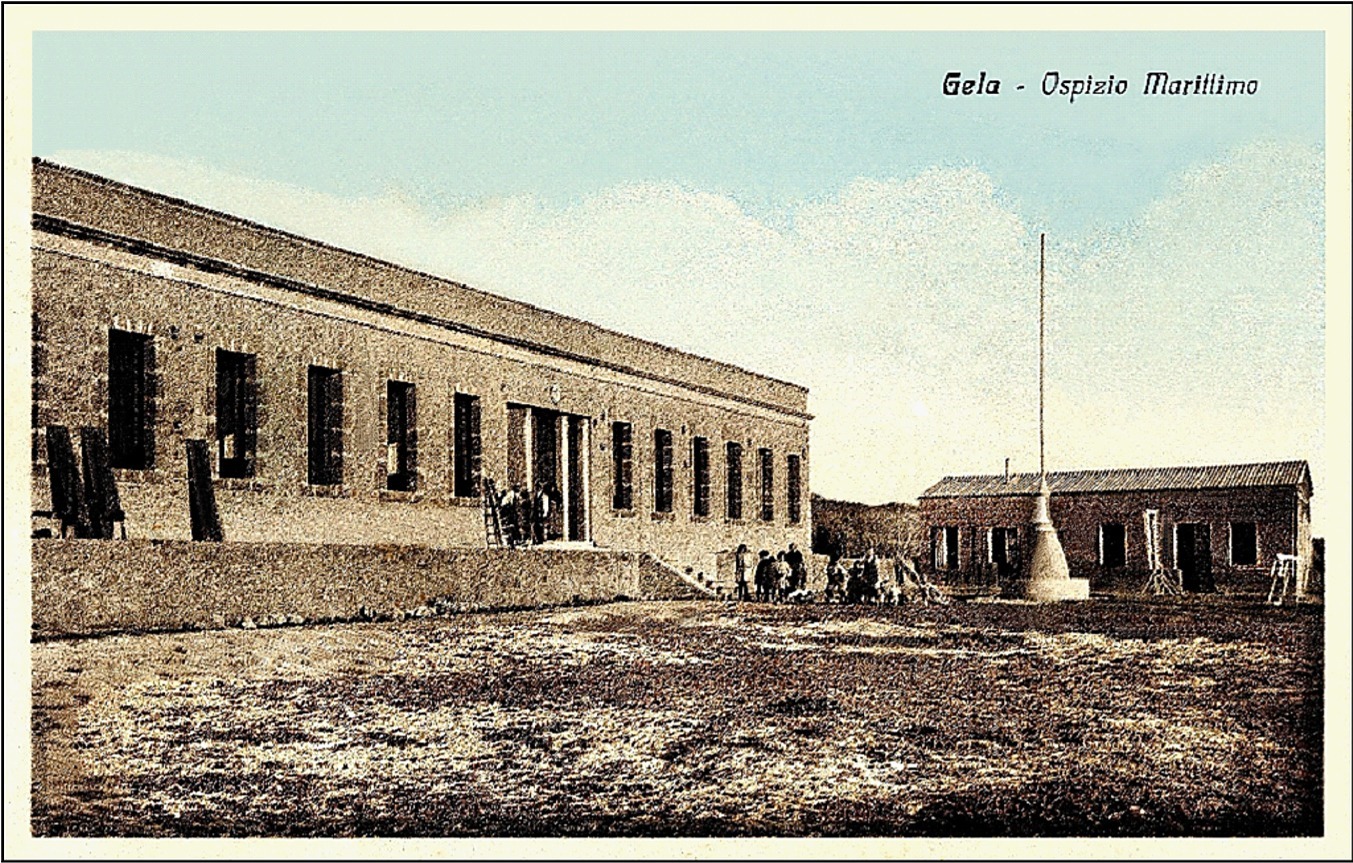

Cartolina di oggi

L'OSPIZIO MARINO PER PAMBINI SCROFOLOTICI E RACHITICI

La cartolina,

formato 9X14 cm., risalente agli anni Trenta

ritrae l’Ospizio Marino (definito erroneamente

nella didascalia come Ospizio Marittimo),

costituito allora solamente da due edifici;

costruito intorno al 1930 su progetto di tale

Ing. Cavalieri, era amministrato, fin dalla sua

fondazione avvenuta sulla carta dieci anni

prima, dal C.d.A. dell’Ospedale Civile.

L’Ospizio ospitava bambini di ambo i sessi, dai

6 ai 15 anni, per la cura della scrofolosi e del

rachitismo; agli stessi bambini, inoltre, erano

offerti vitto, alloggio, cure, medicature e i

mezzi per frequentare i bagni a mare. Quindi un

centro termale vero e proprio dove inoltre

venivano applicate l’elioterapia, la

talassoterapia e la psammoterapia.

La gestione

dell’Ospizio fu affidato alle Suore Figlie di

Sant’Anna e all’opera indefessa del Dott.

Filippo Solito, grande benefattore, che

provvidero inoltre ad ampliare la struttura con

la costruzione di altri due padiglioni. Ai

funerali del Dott. Solito nel 1941

l’On. Salvatore Aldisio, nel suo discorso

funebre ebbe ad usare le parole più amabili

all’indirizzo del defunto, definito “mitico

amico”; disse tra l’altro, “…Filippo Solito

prodigò tutto l’essere suo in una intensa febbre

di lavoro che si trasformava di giorno in giorno

in un altissimo apostolato; egli fu il dottore

per antonomasia… la sua casa divenne la casa dei

poveri ai quali con la delicata discrezione dei

grandi apostoli della carità soccorreva e

profondeva ad essi nulla potevano dargli, altro

che la soddisfazione di sollevare dolori e

miserie ed essergli grati e benevolenti… se solo

si potesse mettere in cifre il numero dei malati

da Lui operati, curati e soccorsi, ciò solo

rappresenterebbero un immenso debito acceso

sulla riconoscenza della nostra Città… la sua

attività filantropica si estese a tutte le opere

locali di assistenza medica…”.

All’inizio degli

anni Sessanta l’Ospizio Marino chiuse i

battenti; i suoi locali furono successivamente

occupati da diverse scuole, ultima quella

dell’ex Istituto Magistrale. Abbandonato per

diversi decenni, nell’ottobre del 2010 l’Ospizio

Marino di proprietà dell’Unità Sanitaria locale

fu diroccato per realizzare un Centro di

Radioterapia, entrato in funzione nel 2013, che

poi fu dedicato al compianto Crocifisso Moscato.

Tuttora nell’area

a sud del Centro esiste ancora un sottopassaggio

che porta direttamente sulla spiaggia e che

serviva ai piccoli ospiti di una volta per

raggiungere i casotti disposti sulla sabbia dopo

la costruzione del lungomare; ma non è il solo,

un altro sottopasso esiste più a est a confine

con Bosco Littorio, dietro quella che una volta

era l’area dove era ubicato un distributore di

carburanti, sottopasso trasformato impunemente

in uno scriteriato canale di scolo.

Il messaggio della

possibilità di riproporre a Gela un centro

termale, che diverse volte è stato inviato ai

nostri politici, non ha sortito nessun effetto

…e chissà per quale motivo.

Sul retro della

cartolina, con un francobollo malamente

asportato, si leggono “Eugenio

Costa - Gela - Ripr. viet.”,

la destinazione “Preg. Sig. Carlo Mercaldo R.

Prefettura, Trieste” e il testo dei saluti che

recita: “Ringrazio

Sentitamente, Nunziatina Di Bartolo. Gela

23/3/1933”.

.jpg)

Non si è riuscito mai a sapere il perché del cambio del toponimo di via Spirone in Via Pisa, effettuato da una Commissione di toponomastica dei decenni passati, anche perché su tale antico toponimo c’è dietro tutta una storia che vale la pena raccontare sinteticamente.

Innanzitutto in merito al toponimo “Spirone”, denominato dai terranovesi almeno due secoli fa al quartiere a ovest del Municipio (compreso tra le vie Giacomo Navarra Bresmes e Morello e limitato da via Cairoli), bisogna rifarsi al traffico commerciale marinaresco dell’Ottocento tra Gela e Malta che era effettuato con dei bastimenti denominati in vernacolo “spironare” o “xprunare”.

Il termine, derivato dalle antiche navi romane speronare ma che in questo caso si riferiva a navi veloci e di basso pescaggio, si atteneva alla presenza di un falso sperone al di sopra del tagliamare come rinforzo della ruota di prua; le dimensioni delle speronare andavano dai 14 a 15,5 metri di lunghezza e 4 metri di larghezza con un pescaggio a pieno carico di mezzo metro, mentre da scarica la barca pescava di 1,20 metri.

Nel 1859 si sa che in Sicilia vi erano 21 speronare secondo una statistica ufficiale del Regno delle due Sicilie; 11 di esse facevano parte del compartimento di Siracusa e 4 in quello di Messina. Dopo l’Unità d’Italia la statistica ne riporta 35 di cui 30 nella sola Porto Empedocle. Le speronare possedevano uno, due o tre alberi con vela triangolare o latina, e potevano portare uno o più fiocchi montati a prua davanti all'albero. Dalle Poste di Malta nel 1982 furono emessi quattro francobolli con le immagini di diverse antiche navi tra cui compare quella di una “xprunara”. L’impiego di queste barche era riferito al trasporto di merci e passeggeri, quindi in dialetto navi “spironare” o “xprunare” e i cui marinai, definiti giustamente come “spirunari”, abitavano in un quartiere dentro le mura di cinta che si affaccia a mare, denominato appunto “spuruni” (ovvero “Spirone”) in quanto quartiere dei “spirunari”. Riguardo al particolare dialetto gelese utilizzato dagli abitanti di questo quartiere, esso possedeva delle varianti ed una particolare caratteristica di cantilena che lo contraddistingueva da tutti gli altri quartieri della città.

Riguardo la denominazione di via Pisa, come già detto più sopra, sostituita a suo tempo a via Spirone da una commissione consiliare di toponomastica, lo scrivente da tempo si è arreso nel cercare di capire il nesso tra i toponimi “Spirone” di allora e “Pisa” di oggi; però, nulla vieta che qualcuno abbia avuto la sfacciataggine e la tracotante ignoranza di paragonare il quartiere “Spirone” ad una repubblica marinara toscana, cioè …la città di Pisa.