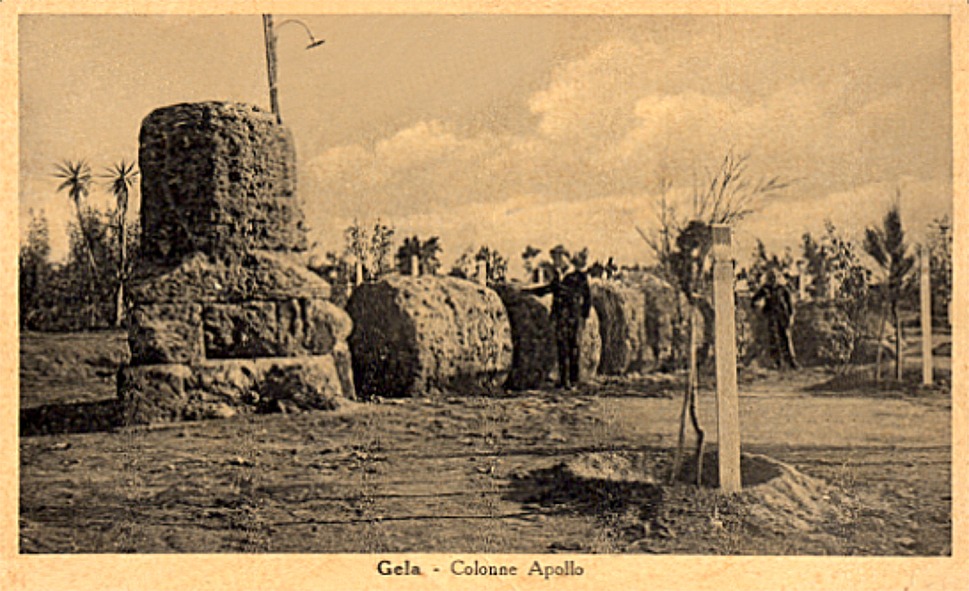

Cartolina di oggi

UNA COLONNA DORICA, UNICA SUPERSTITE DI UN'ATAVICA FEROCIA

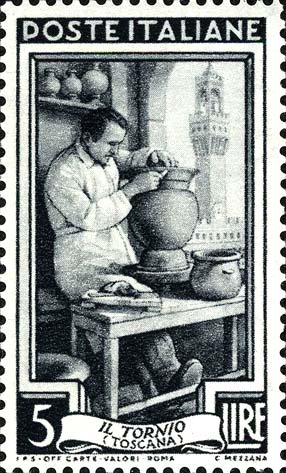

La cartolina di oggi risalente agli anni Venti, formato 14X9 cm. e di color seppia, raffigura i rocchi della colonna dorica scomposta nell’area di quel che poi nel 1927 diventò il Parco delle Rimembranze. La colonna quand’era ancora in piedi fu seriamente danneggiata durante il terremoto in Sicilia del 1693; ricomposta e rialzata una prima volta, nel 1750 fu riabbattuta a causa di un fortissimo vento. Fu rimessa in piedi ulteriormente nel 1951 ed è rimasta così come la si può vedere oggi. La cartolina viaggiata con quattro francobolli di £. 5 della serie “Mestieri Italiani” con la raffigurazione di un lavorante toscano al tornio (francobollo raro valutato a seconda delle condizioni in cui si trova dalle 200 alle 800 euro); sul retro della cartolina oltre alle scritte “Ed. Costa luigi - Emporio - Gela” e “Stab. Delle Nogare e Armetti - Milano” sono riportate in una grafia illeggibile il destinatario e i saluti del mittente. Non c'era riuscito nemmeno Phinzia, nel 282 a.C., a radere completamente al suolo Gela, cosa che invece riuscirono a fare gli stessi gelesi (allora Eracleensi) a partire dal 1233, quando fu fondato sul sito dell'antica Gela il castello federiciano di Heraclea. Fame di Pietra, fame di case, un atavico binomio che dopo più di settecento anni doveva portare la nostra città a diventare la capitale internazionale dell'abusivismo edilizio e, grottescamente, una delle città con un rapporto vano-abitante maggiore di quello dei paesi nordici.

Dalla feroce distruzione tardo-medievale si salvò miracolosamente una sola colonna dorica appartenente all'opistodomo del tempio di Athena del 480 a.C., forse per l'arcano destino di perpetuare, quasi a voler sfidare l'eternità, il ricordo di una civiltà classica, da cui deriva, che espanse la sua potenza e la sua cultura dorica in quasi tutta la Sicilia; questa popolazione gelese (in particolare la classe politica) che oggi, ma già da più di mezzo secolo, non riconosce più le sue origini avendole rinnegate con l'illusione industriale.

Oggi la colonna dorica è

ancora lì, nel Parco delle Rimembranze, un’area

verde smantellata alla fine degli anni Ottanta

dal “duca Ernesto” prima e successivamente dalle

varie ”duchesse” che si sono succedute nella

gestione delle soprintendenze; e purtroppo dopo

quasi mezzo secolo ancora non ridata alla

fruizione popolare. Inserita nel sito

dell'acropoli di Gela antica, la colonna dorica

sembra in “isolamento” a combattere e resistere

per la sua sopravvivenza contro l'aria una volta

ammorbata dalle esalazioni putride e venefiche

del vicino petrolchimico da tempo dismesso. E

ci è riuscita; ad essa gli sta vicino un fante

di bronzo, a ricordo dei terranovesi Caduti

nella Grande Guerra, “impassibile”, quasi a

volerci ammonire, oggi maggiormente, che l'amor

patrio è una cosa imprescindibile per il

patrimonio spirituale di una civile popolazione

e che per salvaguardarlo si paga anche con

l'olocausto della vita. Parole oggi declamate a

vuoto. Chi volete che ci creda più…

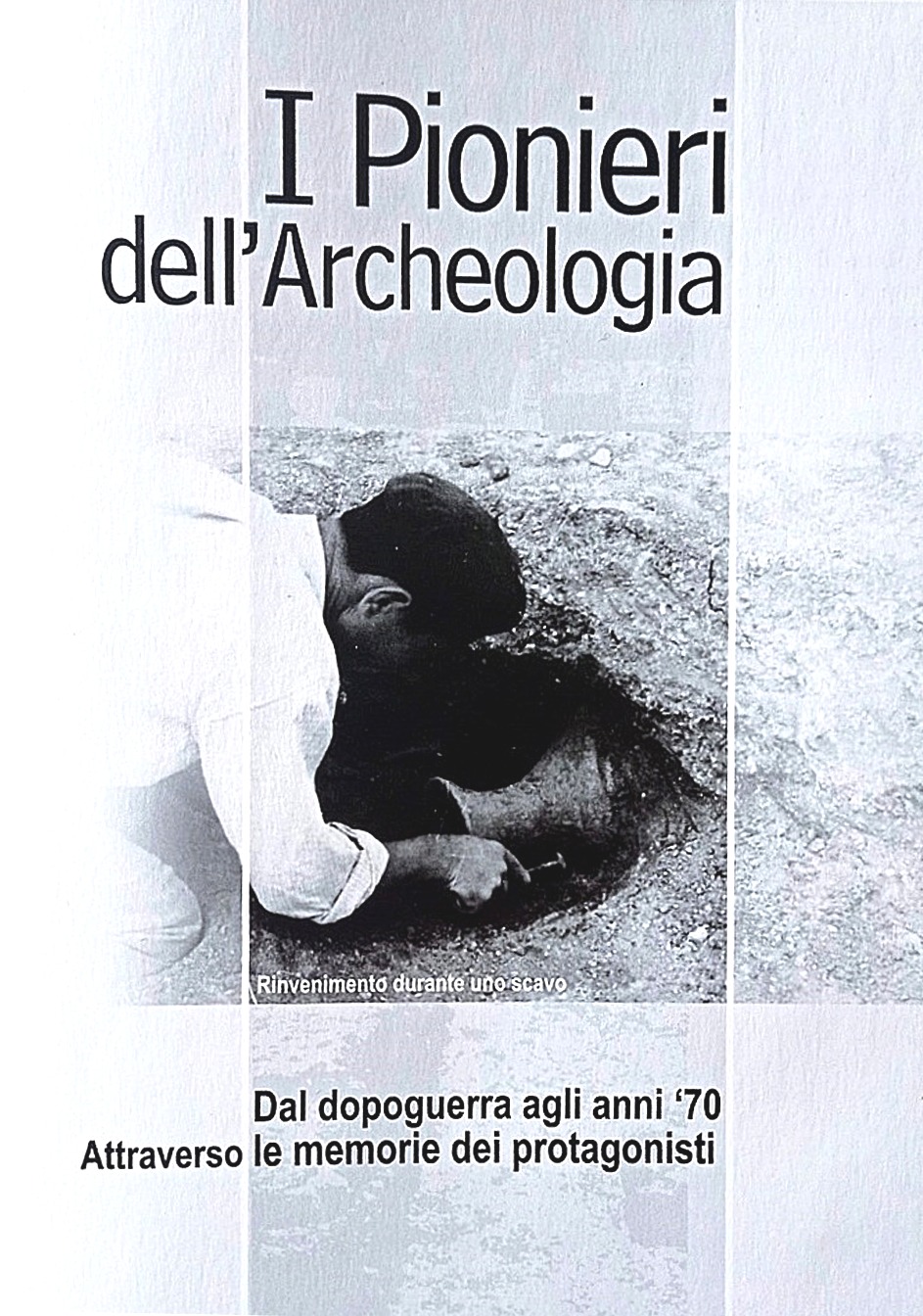

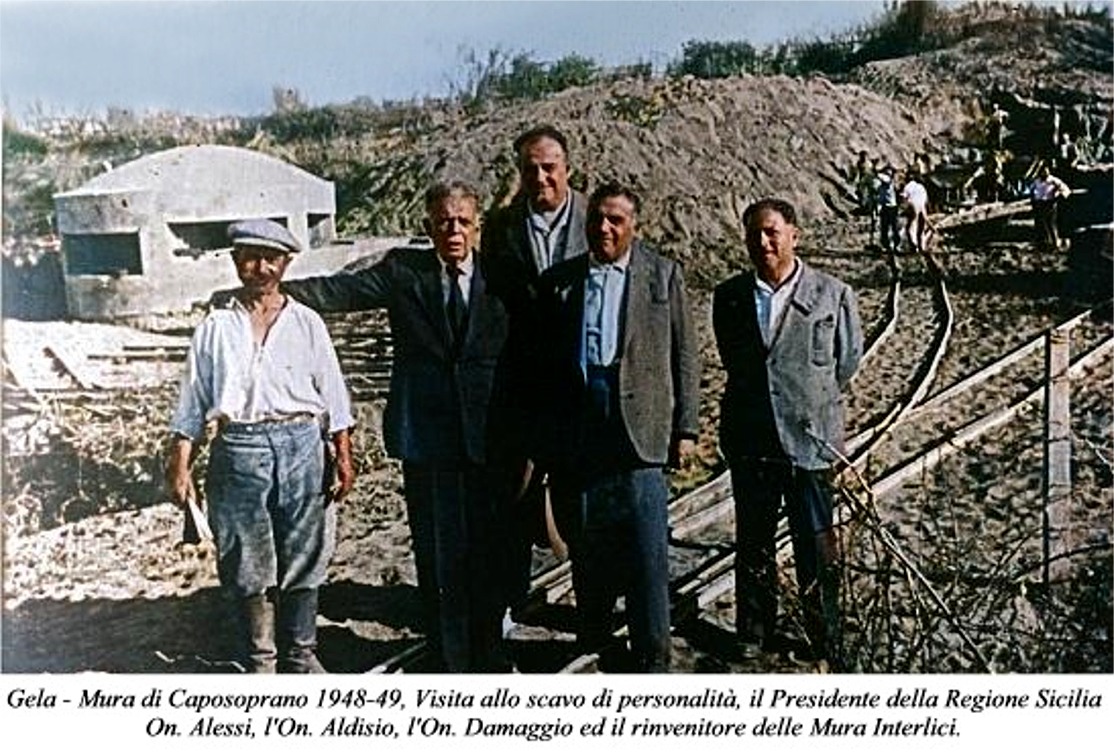

I pionieri dell’Archeologia

e il turismo archeologico di Gela

La manifestazione "I

pionieri dell'archeologia, dal dopoguerra agli

anni 70 attraverso le memorie dei protagonisti"

presentata prima a Caltanissetta e poi a Gela,

domenica 6 aprile 2003, nei locali degli ex

Granai del Palazzo Ducale dall'allora Assessore

provinciale al turismo Enrico Ascia, al di là

del fatto che fece rivivere determinati aspetti

esaltanti dell'archeologia e delle sue scoperte

attraverso le parole e l'esperienza dei

protagonisti, rappresentò a nostro modo di

vedere un momento importante per iniziare a

ridisegnare e a ridiscutere un modello di

sviluppo di uno dei fattori che contribuiscono

ad incrementare l’economia e l’occupazione di

una comunità. Parlare d'archeologia e far

parlare coloro che dal sottosuolo evidenziarono

questi giacimenti culturali, in realtà ci rese

partecipi di un dibattito più ampio sulle

risorse archeologiche dal punto di vista della

rinascita del turismo archeologico nel nostro

territorio; sono tante le nostre risorse

archeologiche e non esageriamo a dire che forse

ancora il meglio dovrebbe venire in quanto ci

sono vaste aree, tipo il Bosco Littorio e

l’Acropoli, che ancora devono essere continuate

a scavare. E fossero solo queste; l’area a nord

delle fortificazioni greche, che aspetta di

essere scavata dal 1948, i complessi

protostorici dell’età del Bronzo di Disueri e di

contrada “I

Lotti” a

Manfria, dove esistono ancora centinaia di tombe

da esplorare, l’area di Bubbonia, sotto

Mazzarino, e così via; tutte zone senza nessun

controllo da parte della Soprintendenza e da

tempo appannaggio di spietati tombaroli.

Nella

manifestazione di allora si notò l’assenza del

Presidente della Provincia e dei dirigenti della

Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta

sicuramente contrariati a partecipare chissà per

quale recondito (mica tanto) motivo; nello

stesso convegno una valida testimonianza fu

data, oltre che dal dott. Enrico Ascia,

dall’archeologa Enza Cilia Platamone, da Valeria

Fichera, presidente dell’associazione “Sicilia

musei”, dalla medievista Prof.ssa Salvina

Fiorilla e dall’Archeoclub di Gela con il Prof.

Nuccio Mulè. Per l’occasione fu anche stampata

una pubblicazione dal titolo

“I pionieri

dell’Archeologia” edita dall’Assessorato al

Turismo della Provincia regionale di

Caltanissetta e dall’associazione “Sicilia

musei”; tale

pubblicazione riportò

anche i ricordi, il curriculum e la bibliografia

di Pietro Griffo, Dinu Adamesteanu, Pietro

Orlandini, Ernesto De Miro e Graziella

Fiorentini.

Oggi a Gela e nel

suo comprensorio esistono una trentina di aree

archeologiche tra quelle protostoriche, greche,

romane e medievali di grandi e piccole

dimensioni; ma solo tre di esse (fortificazioni,

bagni greci e acropoli) sono praticamente

fruibili e non sempre in modo continuato; oggi

per esempio per visitare le fortificazioni

greche di Capo Soprano bisogna contattare il

Parco Archeologico di Gela via email o

telefonicamente per prenotare una sua visita. E

ciò senza considerare tutti quegli scavi

archeologici, effettuati su ritrovamenti

casuali, che nei vari decenni sono stati

realizzati nel centro storico. Senza

dimenticare, inoltre, il recupero e la

musealizzazione dei resti delle navi greche

ritrovate nei fondali del mare di Bulala; i

resti lignei della prima nave furono ritrovati

nel 1989, ben 36 anni fa e ancora, nonostante

che il museo delle navi di Bosco Littorio sia

stato realizzato, sono ancora chiusi in casse

depositate nel Museo archeologico locale, ancora

chiuso alla fruizione dal 2021 per

ristrutturazione.

Si scriveva di

fruizione, ma aree archeologiche fruibili da

chi? Non sappiamo di preciso quale è la presenza

turistica qui a Gela ma non siamo lontani dal

vero nel dire che essa è praticamente a quota

zero o quasi zero, dato desumibile dai numeri

ufficiali di visitatori forniti dalla Regione

Siciliana. Che rabbia, però, vedere i torpedoni

dei turisti esteri e nostrani che da Agrigento

vanno a Piazza Armerina e Caltagirone e da lì

direttamente nel Ragusano saltando di fermarsi a

Gela, almeno per mezza giornata; e ciò non

accade perché il numero delle strutture

ricettive a quanto sembra lascia a desiderare.

Diciamolo con

franchezza: siamo tagliati completamente fuori

dagli itinerari turistici isolani, addirittura

ci si dimentica pure di citare la nostra città e

peggio ancora si consiglia in qualche sciagurato

caso di non visitarla. Arriviamo al grottesco

poi, quando dicono che qui non abbiamo nulla che

valga la pena di visitare. Quanti bocconi amari

si sono ingoiati!

Cari signori

amministratori e cari dirigenti della

Soprintendenza ai BB.CC. di Caltanissetta datevi

seriamente una mossa, non si può e non si deve

più rimandare. E arrivata l'ora di far fruttare

i ritorni economici e occupazionali di quello

che si è speso e si sta spendendo anche se poco

e saltuariamente, comunque milioni e milioni,

per portare alla luce le vestigia del nostro

passato; anche se negli ultimi anni, grazie

all’archeologia preventiva, gli oneri degli

scavi sono a carico della stazione appaltante

ovviamente sotto la direzione della

soprintendenza archeologica territorialmente

competente.

Fino ad oggi, ed è

bene scriverlo, le scoperte archeologiche hanno

fatto solamente la gioia degli archeologi per le

loro pubblicazioni e i loro titoli accademici; e

non lo diciamo in senso negativo, anzi che ben

vengano. Però, di altro si è visto poco. Cari

signori politici, prima regionali e poi locali,

se non si riesce a far decollare il turismo

archeologico a Gela allora è meglio,

metaforicamente parlando, risotterrare il tutto

e lasciare alle prossime generazioni il compito

di far fruttare questi nostri giacimenti

culturali. In merito poi alla presenza di

importanti strutture di archeologia bellica, che

potrebbero dare a Gela ritorni economici non

indifferenti, in particolare nel ricordare lo

Sbarco Alleato a Gela del 1943, ne tratteremo in

seguito

Comunque, ritornando

alla suddetta manifestazione dei pionieri

dell’archeologia del 2003, successivamente nel

tempo ne sono seguite altre anche di pregnante

rilievo, ma visti i risultati che fono ad oggi

ne sono derivati in termini di irrilevante

conseguenza numerica sulla fruizione turistica,

hanno lasciato purtroppo anch’esse il tempo che

trovano.

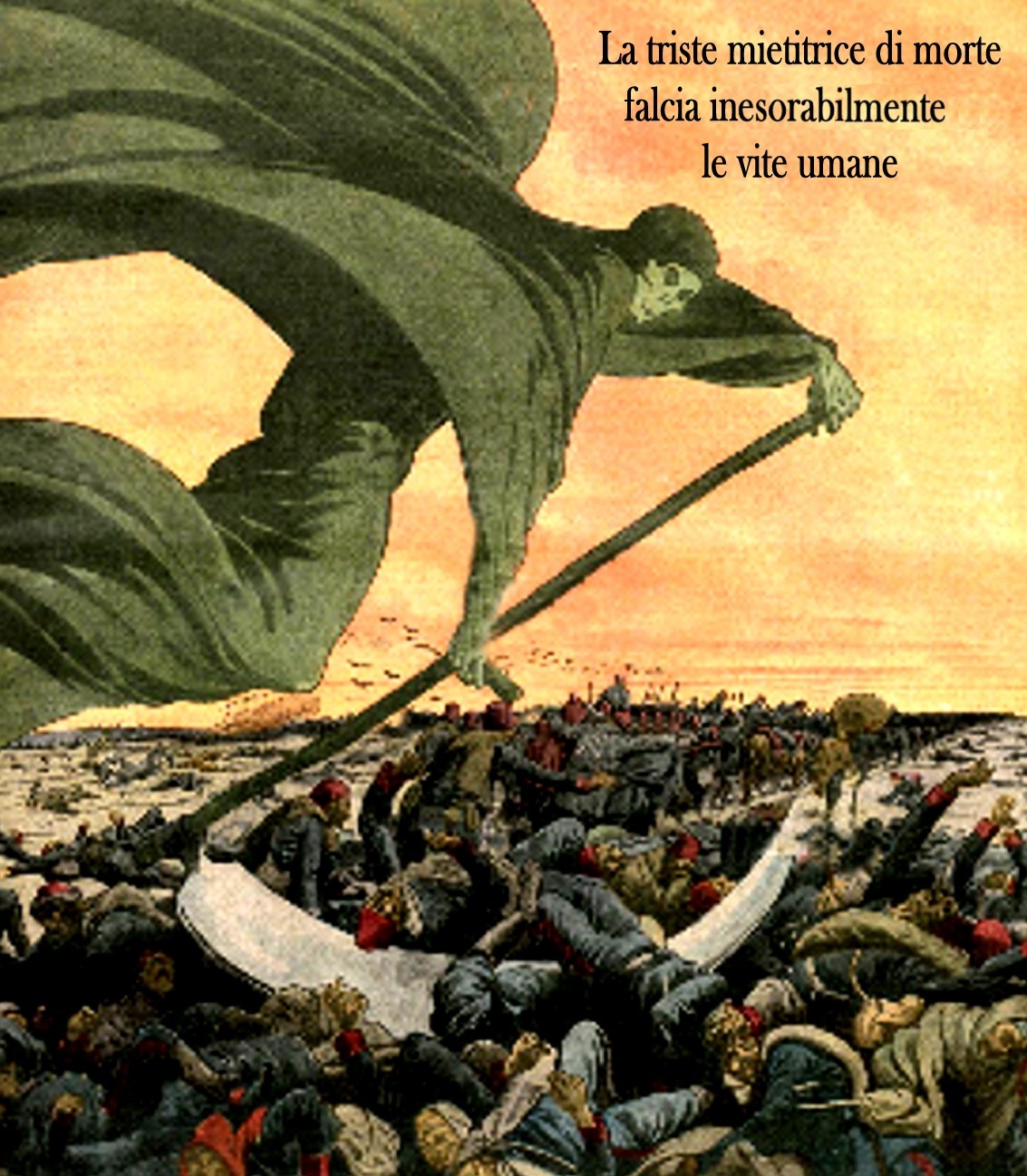

L’EPIDEMIA DI COLERA NEL 1911 A GELA

.jpg)

Tempo fa lo

scrivente, tra un’infinità di carteggi

dell’Archivio Storico del Comune di Gela, trovò

casualmente una breve relazione introduttiva

risalente al 1912 a firma del Sindaco dell’epoca

Avv. Antonino Giurato (1874-1936), riguardante

un’epidemia colerica comparsa a Gela nell’estate

del 1911, in cui si legge tra l’altro un

importante ed inedito spaccato delle condizioni

igienico-sanitarie della città. L’Avv. Giurato

assunse la carica di Sindaco il 12 agosto 1911

per concluderla il

2 dicembre del 1913. L’epidemia di colera di

quell’anno imperversò dal mese di giugno a

quello di dicembre

per poi diminuire e sparire grazie all’azione di

un adeguato intervento sanitario.

La mortalità di

allora raggiunse la media del 52,70% degli

ammalati soprattutto per il fatto che la maggior

parte di essi arrivava all’isolamento quasi

agonizzante. In totale da giugno al dicembre del

1911 i casi accertati di colera furono 268

(batteriologicamente n. 182, clinicamente n. 86)

con un totale di 183 morti. Il colera a Gela,

sempre nel periodo giugno-dicembre di

quell’anno, riguardò maggiormente le persone tra

30 e 40 anni e i bambini tra 0 e 5 anni con

prevalenza delle femmine con 153 casi rispetto

ai 115 dei maschi. Prima del 1911 il colera si

presentò in modo funesto nella nostra

popolazione per ben tre volte,

nel 1837, 1854 e nel

1867.

.jpg)

Senza togliere e

aggiungere niente, qui di seguito si trascrive

il contenuto della suddetta relazione del

Sindaco Avv.

Antonino Giurato:

“Sappiamo

tutti che esso manca di buona acqua potabile, e

che non è provvisto di un sistema razionale di

smaltimento dei residui della vita; in quanto

poi ai servizi di disinfezione vi si provvede in

modo imperfetto, per mancanza di personale ad

hoc, appositamente istruito e preparato.

Era perciò

necessario adottare provvedimenti che valessero

a migliorare, per quanto fosse possibile le

condizioni generali d'ambiente, e per

l'approvvigionamento idrico, escogitare tutti i

mezzi per garentirlo da inquinamento.

In quanto allo

smaltimento delle materie fecali, per evitare

che si continuasse nel deplorevole sistema di

riversarle sulla superficie stradale, furono

costruite delle latrine da campo alla periferia

dell'abitato e fu aumentato il numero dei carri

botti.

Fu intensificato

il servizio di nettezza pubblica. Fu provveduto

per un'oculata vigilanza sugli spacci di generi

alimentari. Si acquistarono una pompa igiea;

delle lampade a formalina, ed una buona scorta

di disinfettanti. Furono scelti i locali

occorrenti pel lazzaretto e per la casa

contumaciale.

Mancava soltanto

l'arredamento, perché l'Amm.ne del tempo era

convinta che per l'anno 1910, dato che i primi

casi di colera si erano avuti in Palermo verso

la fine di settembre, si sarebbe facilmente

evitata l'invasione del morbo nella città nostra

(ciò che difatti ebbe a verificarsi), e perché

l'Amm.ne parimenti reputava che sarebbe stato

facile provvedersi sul luogo di tutto

l'occorrente, ove se ne fosse sperimentata la

necessità.

Sopravvenuto

l'inverno, le condizioni sanitarie della Città,

che si erano già mantenute eccellenti,

continuarono ad esserlo, e tali seguitarono in

primavera e in estate.

Però i timori

della ripresa dell'epidemia, che si erano

manifestati nell'anno precedente, ebbero pur

troppo ad avverarsi nel 1911 in cui l’infezione,

dai centri maggiori dell'Isola, si irradiò negli

altri, seminando ovunque il terrore e la morte.

Verbicaro e Belmonte

Mezzagno, sono l'indice di uno stato d'animo,

mantenutosi inalterato malgrado 50 anni d'unità

e di tanta luce di progresso e di civiltà!

E ancora la grande

aberrazione, frutto della più crassa ignoranza,

che immola le sue vittime in un impeto di follia

collettiva!

II popolino si

crede avvelenato e si rivolta, incendia, uccide,

devasta; aggrava le condizioni miserevoli in cui

si trova; respinge la profilassi, ed agevola la

marcia vittoriosa del morbo, che s'asside sulle

rovine fumanti provocate dalla superstizione!

Era un monito, che

non andava trascurato. Il morbo continuava nella

sua marcia e la disposizione degli animi del

popolo minuto in Sicilia non affidava per

l'avvenire che si faceva quanto mai minaccioso.

L'Amm.ne al

potere, comprese che non vi era da indugiare, e

perseverando nelle misure di profilassi

adottate, pubblicò l'ordinanza sindacale 21

giugno 1911, riflettente i depositi

d'immondizie; l'obbligo delle disinfezioni

giornaliere delle latrine e lo espurgo dei pozzi

neri; l’imbianchimento con latte di calce dei

locali di spaccio di generi alimentari; il

divieto d'innaffiare gli orti con acque

cloacali; di asportare o trafugare oggetti

provenienti da abitazioni dove si fosse

verifìcato qualche caso di malattia sospetta

ecc. ecc.

Contemporaneamente

fu indetta dal Sindaco una riunione dei medici

condotti e liberi esercenti con l'intervento

dell'Ufficiale sanitario e della Giunta

Municipale, per discutere in merito ai locali

d'isolamento ed osservazione.

Fu ventilata

l'idea di costruire apposito baraccamento, anzi

il D.r Solito assunse l'incarico di redigere una

relazione in proposito, che insieme col verbale

di seduta, fu poi trasmessa alla R. Prefettura,

per ottenere la necessaria autorizzazione alla

spesa, che, come era facile prevedere, sarebbe

riuscita non indifferente.

Nel frattempo, il

24 luglio 1911, intervenne la morte del mio

compianto predecessore, Cav. Uff. Navarra, e,

per dolorosa necessità, gli affari dovettero

subire una certa remora fino a che non si

procedette alla nomina del nuovo Sindaco.

La

quistione perciò rimase insoluta e quando

assunsi il potere trovai, come dissi, che la

scelta del lazzaretto e della casa di

osservazione rifletteva il convento di S. Nicola

Tolentino al Caposoprano, e l'ex convento S.

Agostino.

Oltre

all'arredamento occorreva provvedere al

personale d'assistenza: medici, infermieri; e di

servizio, cucina e lavanderia.

Queste le

condizioni da me trovate, quando nel 12 agosto

1911 assunsi la carica di Sindaco.”.

A proposito di

quanto si legge sopra nella relazione riferito

ai “carri botti”; nei tempi passati, prima

dell’impianto della fognatura cittadina, il

nostro Comune istituì un servizio di quartiere

con dei carri che portavano sopra delle botti

per la raccolta “…delle acque luride e di

rifiuto” e delle deiezioni prelevate dai cantri

casa per casa, con il conduttore dello stesso

carro che avvisava del suo arrivo le persone con

una trombetta, era il cosiddetto “ ‘u patruni da

merda, passa”, frase che è rimasta nella memoria

dei gelesi per definire un tizio presuntuoso.

Nel 1854 la

popolazione siciliana fu interessata da

un’epidemia di colera che

causò circa 45mila vittime, mentre

l'ultima importante

epidemia di colera in Italia avvenne in Campania

e in Puglia nel 1973

anche se successivamente nel 1994 a Bari si

verificò un'epidemia di limitate proporzioni con

casi sparuti.

Il colera, infezione diarroica acuta

caratterizzata da una disidratazione a volte

fatale, è causato dall’assunzione di cibo o

acqua contaminati dal batterio Vibrio

cholerae

e, nonostante che sia facilmente curabile, esso

rimane una minaccia globale a causa della sua

elevata morbilità e mortalità in particolare

nelle popolazioni di alcune parti dell’Africa e

dell’Asia dove esiste un’assistenza sanitaria

inadeguata o prevalente assente. Negli ultimi

duecento anni a livello mondiale si sono

succedute ben sette pandemie di colera con 2,9

milioni di casi e 95.000 decessi ogni anno.

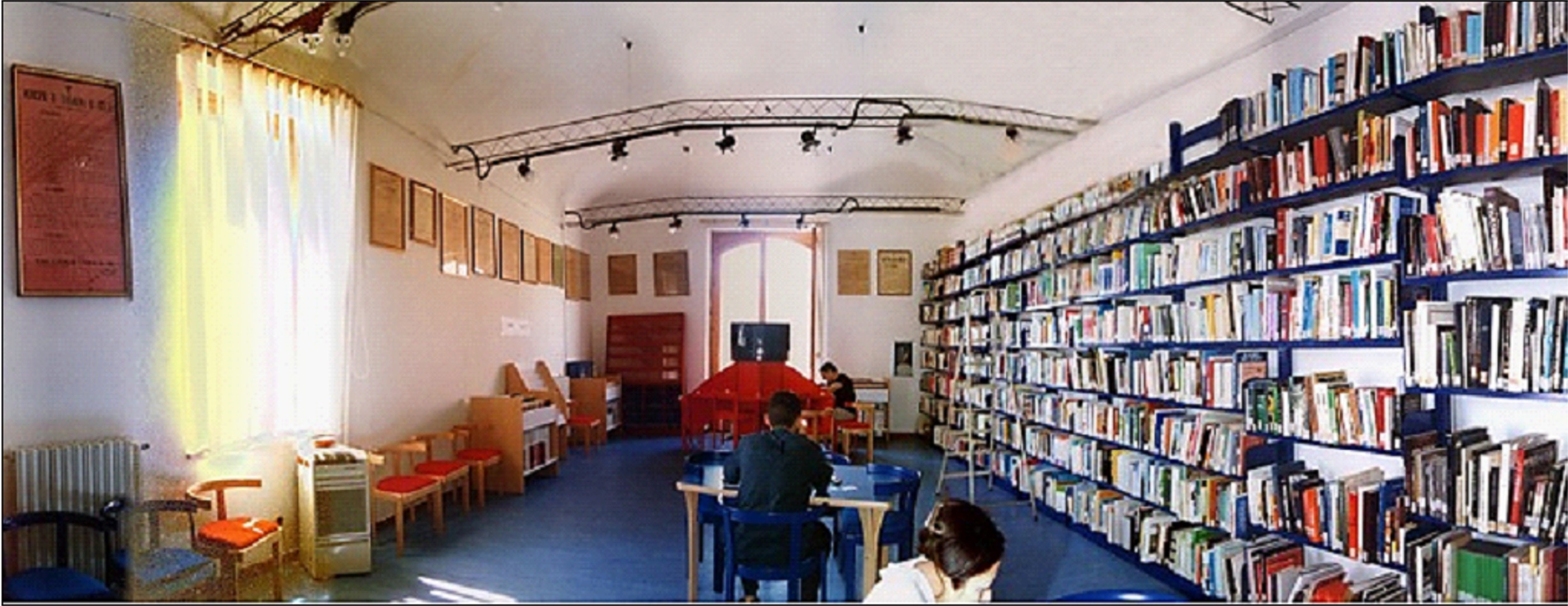

LA BIBLIOTECA COMUNALE

Sicuramente non

è compito facile gestire l’Assessorato alla

Cultura del nostro Comune vuoi perché le

Amministrazioni sono state quasi sempre

indolenti a questa tematica, relegandola spesso

agli ultimi posti dell’azione amministrativa,

vuoi perché si è perpetrata nei decenni una

scelta di persone che, da una parte, non sempre

sono state all’altezza del compito assegnato,

dall’altra, pur essendo competenti, non hanno

avuto un portafoglio adeguato a tale carica

assessoriale.

Tanti sono i casi

che si possono considerare a dimostrazione di

quanto si afferma e che si riferisce anche a

tutti i beni culturali presenti a Gela; anche se

in questo contesto entrano in gioco altre

istituzioni come il Parco Archeologico, la

Soprintendenza di Caltanissetta e gli

assessorati competenti della Regione Siciliana.

Ma l’esempio più

significativo è rappresentato dalla Biblioteca

Comunale il cui funzionamento è legato

all’azione amministrativa comunale che dovrebbe

garantire un pieno accesso alla “Cultura” in

tutte le sue sfaccettature con la convinzione

che essa appartenga a tutti, come l’aria e

l’acqua, e che in essa abbiamo tutti il diritto,

quindi anche l’obbligo, di impegnarsi. Come si

sa tale istituzione ha sede nell’edificio

all’angolo tra via Palazzi e Largo San Biagio,

fino a qualche lustro fa sede anche di due

assessorati comunali e una volta sede di un

lazzaretto e ancor prima di un convento dei

frati agostiniani.

Qui di seguito

riportiamo alcune notizie sulla storia della

nostra biblioteca che fu istituita

ben 150 anni fa, quando

un consigliere comunale della nostra città, tale

Santi Gioffrè, il 22 aprile

Le entrate del

nostro Comune nei primi decenni dall'istituzione

della biblioteca non permisero quasi mai un

adeguato stanziamento di fondi per il suo

funzionamento, dunque inizialmente si ebbero

pochi libri, molti problemi per il personale e

scarsità di suppellettili. Un primo notevole

contributo in libri si ebbe successivamente

quando furono esperite le pratiche dal Comune

tendenti a rilevare tutti quei volumi che si

trovavano nelle piccole biblioteche delle

corporazioni religiose terranovesi dopo

l’entrata in vigore della legge 7 luglio 1866,

n. 3036 e relativo trasferimento dei beni

ecclesiastici al demanio del Regno. In

particolare, più recentemente con

legge 20 maggio 1985 n. 222, fu istituito

il FEC (Fondo Edifici di Culto) che fu assegnato

al Ministero dell’Interno; a Gela tale Fondo è

proprietario delle chiese di San Francesco

d’Assisi, del Carmine, di Santa Maria delle

Grazie e di San Francesco di Paola. Come

dicevamo fu certamente un grosso contributo in

libri, però, soprattutto dal punto di vista

quantitativo, mentre da quello qualitativo fu

modesto, in quanto quei libri in modo

preponderante si riferivano ad argomenti di

Teologia.

Ai libri del Fondo

per il Culto si aggiunsero in vari periodi

quelli donati da diversi cittadini terranovesi

di cui ricordiamo gli eredi dell'Ing. Giuseppe

Di Bartolo e il Cav. Antonino Giurato.

Quest'ultimo oltre ai libri, donò pure al Comune

quattro importanti lettere autografe del grande

musicista Vincenzo Bellini, le quali furono

esposte in una bacheca nella sala consiliare; le

stesse lettere, però, nel 1896, su richiesta del

sindaco di Catania, furono a loro volta donate

al Museo Civico Belliniano di quella città dove

attualmente si trovano.

Diversi furono i

direttori onorari che nel tempo si avvicendarono

alla direzione della nostra biblioteca,

ricordiamo il sacerdote Don Giuseppe Solito e il

Preside Prof. Giovanni Mela, all'epoca titolare

della cattedra di Greco e Latino nel Regio Liceo

“Eschilo”; si deve proprio a quest'ultimo

direttore la creazione di un catalogo

sistematico dei libri.

Intorno al 1960

intanto, ad opera del Centro di Servizi

Culturali dell'ISES (Istituto per lo Sviluppo

dell'Edilizia Sociale), convenzionato con

Con fasi alterne

di chiusura ed apertura, la biblioteca comunale

ebbe il risultato di essere stata dimenticata

dagli stessi fruitori. Dopo la realizzazione del

nuovo Municipio, la biblioteca comunale dal

Convitto fu trasferita nei locali a pianoterra

dell’edificio dell’ex Pretura in via

Mediterraneo (Filippo Pane era il responsabile)

per poi passare nell’aula B, all’interno dello

stesso Municipio al primo piano, prospiciente

piazza San Francesco (responsabile la Sig.a

Vicino). Conobbe anche un periodo di profondo

degrado quando il suo locale venne addirittura

adibito anche a deposito di acqua minerale per

consiglieri e amministratori durante le riunioni

del civico consesso. In tutti quegli anni, e

forse questa è la cosa più deprecabile, non ci

fu mai un interessamento nè di associazioni che

si richiamano a scopi filantropici nè dello

stesso ambiente culturale gelese, ancora oggi,

purtroppo, restio e lontano dai problemi che

affliggono la nostra biblioteca.

Durante un lungo

periodo di inattività sparirono anche molti

libri; il compianto amico Gerlando Comandatore,

forse uno dei pochi che s'interessò veramente

alle sorti della nostra biblioteca, ci diceva

della sparizione di diversi pregevolissimi ed

inestimabili incunaboli e di tante altre

importanti opere antiche. In quali mani ignobili

andarono a finire non è dato sapere.

Ma fortunatamente,

est modus in rebus.

E infatti nel

1985, finalmente, la nostra biblioteca ricevette

un po’ di attenzione da parte

dell'Amministrazione comunale. Fu portato avanti

un progetto

di

ristrutturazione il cui risultato, tra l'altro,

fu quello del suo

trasferimento,

nella primavera

del 1986, nei

più ampi e funzionali locali di via Butera,

nella sede appena ristrutturata dell'ex Convento

dei PP.

Agostiniani, contigua al cimitero monumentale,

sede

inaugurata nel

dicembre dello

stesso anno in

occasione delle

onoranze in

memoria del compianto concittadino Prof.

Emanuele Morselli (1899-1975), eminente studioso

e illustre concittadino. Per ricordare il Prof.

Morselli oltre l’intitolazione di una locale

scuola superiore, fu realizzato dai suoi parenti

un busto bronzeo con piedistallo che fu ubicato

nel giardinetto contiguo alla biblioteca, busto,

però, che nei primi mesi del 2024, è stato

trafugato.

Perché quindi si è

scelto di scrivere della biblioteca comunale? Il

motivo è semplice! Perché la biblioteca, prima

che fosse confortata dall’attenzione delle

ultime amministrazioni comunali, nell’ultimo

ventennio è stata dimenticata e abbandonata;

infatti, da anni non venivano acquistati libri,

dei 6 computer in dotazione ne funzionavano solo

due e non avevano nemmeno la possibilità di

collegamento a internet a parte l’obsolescenza

degli stessi (si figuri che come sistema

operativo utilizzavano ancora il

Window XP professional,

nato nel 2001, con microprocessore

pentium,

commercializzato a partire dal 1993). Esisteva

pure un servizio di emeroteca, un servizio di

quotidiani e settimanali fruito da molti

cittadini, che è stato soppresso, si immagini

quale “enorme spesa” il Comune avrebbe dovuto

sostenere. Da aggiungere pure l’esistenza di

un’idea-progetto su tutto l’edificio che ospita

la biblioteca, approntato gratuitamente qualche

anno fa dalla Dott.ssa Giorgia Turco e dallo

scrivente sulla rimodulazione dei vari servizi

di consultazione, che non si sa che fine abbia

fatto.

Con queste

considerazioni si è ritenuto opportuno sollevare

il problema perché veramente piange il cuore nel

constatare il lassismo sul bene culturale che

dura già da quasi mezzo secolo e, in

particolare, nel vedere abbandonata la nostra

Biblioteca, importante e nobile istituzione

cittadina che dovrebbe essere rimodulata cosi da

stare al passo con i tempi moderni. A parte le

sollecitazioni continue dei funzionari della

Biblioteca, tutto quanto scritto sopra ha

rappresentato il contenuto di diverse lettere

aperte inviate periodicamente dallo scrivente al

Comune di Gela.

La Biblioteca

comunale nel 2021 è stata chiusa alla pubblica

fruizione per una sua necessaria e indifferibile

ristrutturazione. Dopo una prima inaugurazione

della consegna dei locali, fatta dalla

precedente amministrazione nel 2023 e una

seconda dall’attuale il 15 novembre del 2024, la

biblioteca comunale, anche con diverse

inefficienze, lunedì 18 novembre 2024 ha

riaperto i battenti.

In chiusura si

desidera far conoscere quanto di importante si

trova tra i 35.000 libri nella nostra biblioteca

a parte i costosi volumi della Treccani e di

altre opere che nel corso dei passati decenni

l’hanno impreziosita. Ci riferiamo al Fondo

Antico dei libri che è costituito da circa 2.500

volumi, a partire dall’anno 1581, che trattano

di diverse tematiche, dalla Filosofia alla

Religione, dall’Architettura (con diverse opere

di Palladio) alla Medicina, dalla Storia antica

e moderna alla Geografia, dalla Letteratura alla

Giurisprudenza, dall’Agricoltura all’Economia

oltre a prediche, sermoni, retorica,

quaresimali, opera omnia, Bibbia e Antico e

Nuovo Testamento; ed ancora commentari,

panegirici, trattati, orazioni, trattati di

teologia morale, dizionari, saggi, novelle,

narrativa, ecc.

Oltre ai libri

classici della nostra letteratura (come il

Decamerone

di G. Boccaccio del 1804,

Le Rime

di F. Petrarca del 1805, dell’Orlando

Furioso di L.

Ariosto del 1812), sono anche presenti opere che

hanno riferimenti alla nostra città in antico

come:

Sicilia Sacra

di R. Pirri del 1641,

Biblioteca Sicula

di Antonio Mongitore del 1707,

La Sicilia in prospettiva

di G.A. Massa del 1709,

Della Storia di Sicilia

di Tommaso Fazzello del 1817, Delle Memorie

istoriche dell'antica città di Gela nella

Sicilia del 1753 opera del carmelitano Carlo

Filiberto Pizolanti,

ecc.